NeoL Magazine JP | Photo: Yuto Kudo Text: Mayu Uchida | Edit: Ryoko Kuwahara

誰もが経験したことのないニューノーマルの時代に突入している中、クリエイティヴ業界では、アート/コマーシャルの垣根を超えて新たな側面から制作に取り組む姿勢が見受けられる。今回は、様々なバックグラウンドを持つフォトグラファーたちの創造力・技術への向き合い方を探りながら、華美な物語からストリートで巻き起こるファッションフォトグラフィーの過去・現在・未来においてどのような変遷が起きているのか掘り下げていく。

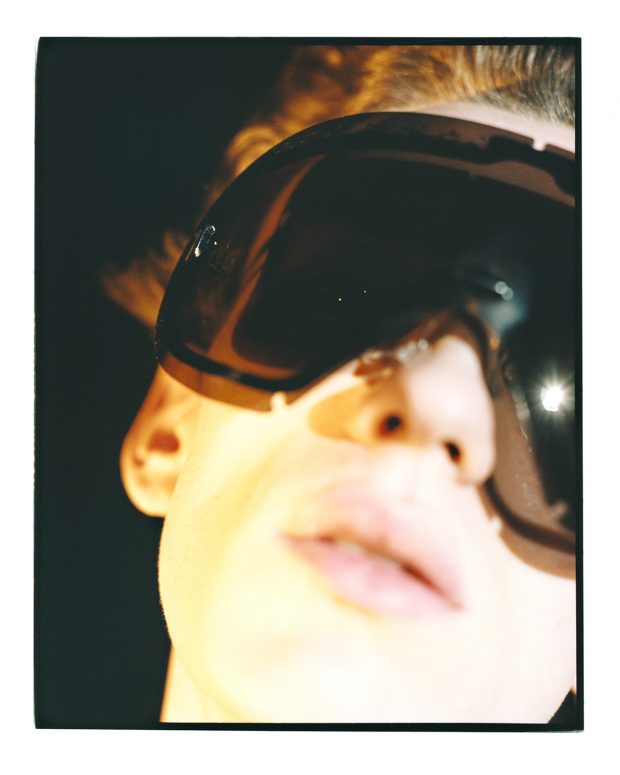

フィルムカメラを用いて撮影し、そのネガフィルムを暗室で手焼きのプリントとして仕上げる独自の確立したスタイルを持つファッションフォトグラファーの工藤佑斗。特有の鮮麗された色合いを駆使し、レトロな雰囲気を醸し出すとともに、あたかも日常の一場面のその瞬間をくり抜いたかのように思わせる飾らない自然な質感が魅力的。手に取る習慣への感覚が変化してきている今、「写真は観て触れるもの」という概念を基調に、暗室作業を15年以上続けてきた工藤がどう現在の状況を捉えているのかについて迫る。

ーー自己紹介をお願い致します。フォトグラファーになった経緯など。

工藤「フォトグラファーの工藤佑斗(Yuto Kudo)です。中学の時に地元の仲間とスケートを始め、高校である程度までスキルを身につけた際に技ではなく、そのスタイルに興味が湧き、飛んでるところや滑っているところをインスタントカメラで撮り合っていたのがきっかけです」

ーーどのようなプロセスを経て、現在のスタイルに至ったのかお聞かせください。

工藤「フィルムで撮影し、さらに暗室の中に入り、手焼きのプリントに仕上げるというのが自分のスタイルです。時代的にはデジタルカメラが広く普及する前、大学で写真について学び、卒業した後に就いた1人目の先生もフィルムで撮影し暗室で仕上げるというスタイルで、師匠の松原博子さんも同じスタイルでした。なので経験してきたことをやり続け、今のスタイルに至りました。

また、写真以外で言うと写真をやめていた期間があり、春から秋にかけては北アルプスの山小屋で働き、冬には西表島で農業をしたり、その合間に日本各地の瞑想施設に入ったりという暮らしを3年くらいしていました。その間、写真はほとんど撮りませんでした。この期間は私にとってとても重要であり、言葉にするのは難しいのですが、今があるのはこの期間があったからだと実感しています」

ーーどのように自身の個性/アイデンティティーを作品に落とし込んでいますか。また、どのようにそれを極めているか教えてください。

工藤「触れるという写真の質感。フィルムで撮影する方は多いと思いますが、暗室に入る人は少ないのではないかと感じています。まだ全然極めるとはほど遠いのですが、経験だと思います。暗室作業は大学の頃からなので、すでに15年以上は経っていますね(笑)」

ーー「暗室に入る」という行為はどのような意味を持っています?

工藤「暗室作業ではフォトショップの様にいろいろ編集が出来ないので、撮影現場でどれだけ仕上げられたかが非常に重要になります。暗室作業ではおおまかに言うと、色と濃度しかコントロール出来ないのでコントラストや彩度などは撮影時に現像した際にどのように仕上げたいかを想定しながら適切な光の量をフィルムに露光しなければいけません。なので光を観る、読む力が培われます。暗室に入る行為というのは手で触れる写真に仕上げるという単純な行為と撮影時にレンズに入る光の形と量への自分なりの答え合わせみたいなものですかね。経験上、失敗することはなくなりましたが、たまに化学の偶然で想像を超えることがあり、それが良い方向だった時、ときめきますね。それがとても面白いです。

デジタルでの仕上げはモニターを観ながらリアルタイムで確認し、ほぼ際限なく調整レタッチができます。一方、暗室での仕上げは暗闇の中、限定された調整を手作業で予想しながら行います。これは撮影においても同じことで、デジタルはその場で確認と調整ができるのに対し、フィルムはその場で確認と調整ができません。この違いがとても大きいと思います。フィルムで撮影して暗室で仕上げるというのは作り手の鍛錬の賜物だと思います。もちろんデジタルの技術も素晴らしいのですが、自分は楽というのが好きではないのでデジタルのメリット(すぐ確認できる、シャープさ、レタッチの幅、etc)が自分にとってはデメリットに感じてしまいます。アナログの不便さが自分の情熱と技術を向上させてくれると思います」

ーー作品をクリエイトする際、心掛けることはありますか。

工藤「観る人が自分でも撮れるかもしれないと思うくらいの隙のある写真になればいいなと思っています」

ーー撮影の際、ライティングなどこだわっている点がありましたら、教えてください。

工藤「精神はフラットに。ライティングは多灯しない」

ーーインスピレーション源はどこから湧いてきますか。

工藤「本や映画、子供の頃の記憶」

NeoL Magazine JP | Photo: Yuto Kudo Text: Mayu Uchida | Edit: Ryoko Kuwahara

Beams

NeoL Magazine JP | Photo: Yuto Kudo Text: Mayu Uchida | Edit: Ryoko Kuwahara

Silver Magazine

ーーどのように現代の流れと自身のスタイルのバランスをとっていますか。

工藤「撮るものは仕事によって様々ですが、暗室で仕上げるという撮影のスタイルを変えないことで、自分の中でバランスがとれているのかもしれません」

ーー新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、ファッションフォトグラフィーの業界においては、どのような影響がありましたか。

工藤「緊急事態宣言が発令された際、仕事がない!という状況が一番しんどかったものの、自分自身のクリエーションにおいてはそこまで影響は感じませんでした。外出自粛の期間中は、オンラインやSNSなどを観る時間は相当増えました。同時に、家にいる時間が多くなり、部屋を片付けていたところ、以前のテストポラがたくさん出てきたので、インスタグラムのストーリーに1日2回アップしていました。。様々な背景(一応、自分の中で何か連想するもの)を、タグも何もつけずにiPhoneで軽く(続けられるように)撮るということが毎朝の日課でした(笑)今は、それをインスタグラムの自分のプロフィール画面に表示されるハイライトに“Archive Pola”としてまとめてあります」

ーーSocial isolation(外出自粛)の期間が長引いていた中、自身のクリエーションに対する捉え方などに変化はありましたか。

工藤「やはり、これからも自分のスタイルを変えないことが大切になってくると実感しています。自分の中で、写真は観て、触れるもの。この触れるということがとても大切だと感じています。自身が育った時代では写真は町の写真屋さんに出して、1枚1枚小さいプリントで触れるものというのが当たり前でしたが、今は画面の中のデータで触れられないものがほとんどです。

Social isolation(外出自粛)の期間で他者との触れ合いが希薄になり、物事への触れ合いに不安が生じる中、この事態が収束してまた各自の世界に戻った時に触れるということ、安心して何かに触れ合うことに対し、以前とは違った感覚になるのではないかと感じています。暗室で印画紙に触れて写真を仕上げるという自分のスタイルの大切さを再確認しています」

ーーアートとファッションの垣根についてはどうお考えですか?

工藤「これも自分には分かりません。うーん、ファッションフォトだけでいうと、ファッションの面白いところは常に新しく、表面的で軽いというところで、とても写真と相性が良いという点です。タイムレスで輝きが失われない、時代と共に重厚になるファッションフォトグラフィーがアートなんですかね、、最近ではアートとファッションの垣根がどんどん薄れてきていると思うのでそれは素敵なことだと思います」

NeoL Magazine JP | Photo: Yuto Kudo Text: Mayu Uchida | Edit: Ryoko Kuwahara

NeoL Magazine JP | Photo: Yuto Kudo Text: Mayu Uchida | Edit: Ryoko Kuwahara

Eicayoshinari

ーー今後、新たにチャレンジしてみたいことはありますか。

工藤「まだ自分自身の作品を作っていないので2021年には展示、本など出版する予定です(希望)」

ーーこれからどういう風にファッションフォトグラフィーは変化していくとお考えですか。

工藤「全然わからないです。ファッションや仕事への向き合い方は変化していくと思いますが、自分がやることは変わらないのかなと思います」

NeoL Magazine JP | Photo: Yuto Kudo Text: Mayu Uchida | Edit: Ryoko Kuwahara

Them Magazine

Photographer: 工藤佑斗(Yuto Kudo)

IG @youtojah

HP yutokudo.com