アンダーグラウンドな音楽、カルチャーシーンなどをインスピレーション源に、纏う者のアティチュードを引き立てるアクセサリーブランド「BLACK TRIANGLE DESIGN」。幼少期からDIYでのモノ作りをしていたというデザイナーのMaiko Asami、その起点はジェンダーアイデンティティに対する違和感だったと言う。自身の軌跡をクリエイティヴに反映させているMaiko Asamiに話を聞いた。

――Asamiさんがアクセサリーデザインをどうやって始められたのかをお聞きしたいのですが、まずはそこまでにどうやってご自身のアイデンティティを発見していったかを教えてください。

Asami「私は東京出身で、8歳年上の兄がいます。自分がいわゆる“普通の女子”ではないなと気づき始めたのは多分3歳とかだったかな。親が用意したピンクのフリフリした服が嫌で、 “なんで兄と違うフリフリした服を着なきゃいけないんだ”とごねて。当時、戦隊モノシリーズを観ていたのですが“アカレンジャーのヘルメットがほしい”と言っても親はピンクのヘルメットを買ってきて喧嘩になったり。用意した服を着ないならば裸で幼稚園に行けと言われて、玄関の外にパンツ一丁で閉め出され、そのまま粘って根比べしたりと、最初は女の子らしい服を着せたい親との攻防戦も激しかったですが、そのうち親も根負けして “この子は好きなようにさせておくしかない”と思ったみたいです。小学校の入学時には赤のランドセルが嫌で紺色のものを背負っていましたし、お道具箱も黒にして自分用にカスタマイズしていました。服も兄のお下がりをカスタマイズしたり、親からもらった服のリボンを切ってみたりというDIYでのモノ作りを自然とやり出して」

――物心ついた頃からだったんですね。

Asami「はい。私の場合、ジェンダーアイデンティティに対する違和感がモノ作りのきっかけになったのだと思います。さらに兄が聴いていた洋楽を小学校高学年から聴き始めて、中でもハードロックやパンク、グランジに触れて大好きになっていって。小学生の時はかなり身長が高いほうだったし、兄から喧嘩の仕方も学んでいたので、嫌なことを言ってくる奴は力づくで黙らせるみたいなこともしていたんですけど、中学生になって男子の体格が大きくなっていったり、今まで以上に男女でグループが分かれたりしたことで自分のジェンダーアイデンティティや身体に戸惑いを感じていました。社会的な意味で女性として扱われるとはどういうことなのかということと、自分自身は何者なのかということを本格的に感じ・考え始めた時期です。自分の戸惑いだけでなく周りも“女子なのに男子に喧嘩を売るなんて”みたいな対応に変化していったのもあって、すごく嫌でしたね。セーラー服の中高一貫校に入ってしまったことでそれがさらにきつくなってしまって」

――共学でしたか?

Asami「そうです。小学校からの一貫校だったので、中学から入った自分からしたら既に人間関係ができあがってしまっているのもやりづらかったし、男子は学ラン、女子はセーラー服と制服のある学校だったからかジェンダーバイアスや二元論的な考え方も強く、それまではなんだかんだ割と好き勝手できていたのもあり、カルチャーショックを受けました。私はクラスのグループに属さないし仲がいい子以外とは一切話さず、パンクも好きだったから学生鞄やジャケットに鋲を付けたりバンドのロゴをペイントしたり、髪型もその頃から坊主やモヒカンにしていたのでとにかく“変な人”という扱いを受けていて。一線を越えて“変な人”だとまわりも気味悪がって放っておくのである意味楽でしたが(笑)。それに、一番仲が良かったのは学校で一番モテる女の子だったんです。性格はだいぶ荒っぽかったんですが、見た目も美人で成績も良くて足も速くて歌も上手い子だったからほとんどの女子からは嫉妬で敬遠されてむしろ孤立していたし、その子も中学から入ってきた子だったから学校に馴染めなくて仲良くなった。周りからしたら謎の組み合わせでしたでしょうけれど(笑)いじめなどとは無縁だったのはそれも大きかったと思います」

――わかり合える友達がいたんですね。そんな中で服のカスタマイズも上達していって?

Asami「上達というか、とにかくお金もなかったから貧乏テク的に、フリマなどで買った安い革ジャンに鋲を打ったり、マイナーなバンドのロゴを自分で無地のTシャツにマジックで描いたり。髪の毛もその頃から自分で切ってました。中3くらいからライヴハウスに行き始めて、そこでできた友達のバンドのフライヤー用にイラスト描いたりもしていました。当時原宿にダブルデッカーとか、M’s Qというパンク屋さんがあったんですけど、そこのオリジナルTシャツを作ったり、頼まれてイラストを描いたり、MP ART WORXという名前でパンク系のイラストレーターとして『Ollie』というマガジンにもアーティスト紹介を載せていただいたりもして。その時の原宿は週末は歩行者天国になっていて、そこで色々な人が思い思いの格好をして自作の物を売ったりしていたので、そこでボディペイントを1回500円とかでやっておこづかい稼ぎもしました」

――では、その頃からクリエイティヴな仕事をしていくと考えられていたんですね。

Asami「とにかく昔からモノ作りは好きというか、ただ癖のようにやり続けていることだったので、「CD買いたい」「ライヴ行きたい」となった時に、自然とそれでお金を貰うことはしてました。“女の子なのにそんな格好をして”とかなんやかんや言われることはあっても、それでファッション誌にスナップされて見た人から声を掛けられたり、それが活動や収入に繋がっていったり、描いた絵はちゃんと評価されているという実感もありました。親にはいちいち言いはしませんでしたが、何か活動しててそれなりにやってるなっていうのは早い段階で感づいてはいましたし、”この子はどう見ても結婚や子育てに興味があるタイプではないし、そういう方面で自分で生きていくしかないだろうから伸ばそう”という理解は幸いながら得られていたんです」

――学業の方はどうでしたか?

Asami「美術以外は、本を読むのも好きだったので国語と社会/歴史が好きで、そこそこ勉強はしていました。社会学とかにも興味があったので専門学校より大学に行きたかったし、学校自体は嫌いだったけれど勉強は嫌いじゃなかったんです」

――学校嫌い=勉強嫌いになってしまわなかったのは、すごく大きい。

Asami「たしかに。私は先生が嫌いだったわけではなくてクラスメイトが嫌いだったんですよね」

――大学はアートの方面に進んだんですか?

Asami「はい、美術大学でした。ライヴハウスに行き始めた中3から美大受験用の予備校にも行き出したんです。その学校がたまたま新宿2丁目にあったんですが、ずっと自分のセクシャリティに悩んでいた私からしたら良い環境でした。鬱憤を晴らしにいってるはずのライヴハウスでもセクシズム的な視線を浴びて嫌な目に合うこともあったんです。海外ではパンクの中にもRIOT GRRRLとかフェミニスト的なカルチャーが明確にありましたが、自分が居た東京のパンクシーンでは、いちパンクスとして見られずに“女のファン”として軽視されて、“誰の彼女になりたいの?”とか訊かれたり。70、80年代のパンクは本当に信念があったと思うんですが、その時自分がライヴハウスで出会った多くの人は、スタイルだけなぞって、中身は自分のマスキュリニティへのコンプレックスを攻撃的なファッションや音楽、ラディカルな思想を掲げること等で武装して満たそうとしている人が群れているような、ホモソーシャルな人が多くて噛み合わなくなりました。同時期に2丁目にある予備校に通い始めたんですが、予備校の近くにあった“模索舎”というアクティヴィストの自費出版系の本を多く扱うお店を見つけて通い始め、そこでフェミニズムやジェンダー/セクシャリティの専門書やコミュニティの機関誌などを発見して、そこで自分と近い人の存在や色々なことを言語化して考えるための知識を初めて得たんです。、当時ちょうど『金八先生』で上戸彩がトランスジェンダーの子の役を演じていたときで、世間的にも話題になっていた時期でした。模索舎で知ったミニコミ機関誌等からセクシャルマイノリティのコミュニティやアクティヴィズムみたいなものがあるということも知っていって。大学に入る頃にはライヴハウスではなく、2丁目のクラブに行くようになっていました」

――美大では絵画を学ばれていたのですか?

Asami「いえ。デザイン情報という当時は新しい学科で、いわゆるアートディレクションでデザインを通して問題解決していくということを学びました。大学の中でもその学科はメディア横断的な、社会と繋がりがあることを学ぶようなところで、そこでカルチュアル・エンジニアリングという、デザイン行為を通して世の中をエンジニアリングしていくようなことを研究するゼミに入ったんです。例えばタオルの会社に“売れるタオルを作ってくれ”と発注されたとき、ただ格好いい柄のデザインをするのではなく、真っ白い無地のタオルでも新生児にも使える上質なものにして、それをプレゼントする文化/習慣自体を作れば良い、というような。その考え方を学んだのは大きかったです。ゼミではゲイカルチャーの研究をしたり、プライベートでは当時ゲイプライドが再開するという時だったので、そこでスタッフをしてみたり、大学生が集まる二丁目のクラブイベントでスタッフしたりしていました。そこで知り合った一般大学のクィアな子達と、ジュディス・バトラーの読書会をやったり、他大学のジェンダー系の講義を受けに行ったりとかもしてました」

――選択して進学されたとはいえ、学んでいることがご自身の活動にすぐに活用できるというのはとてもいいですね。

Asami「そうですね。大学の先輩にいまやテレビでも有名になっているドラァグクイーンの方々がいらして、彼らが歌謡バンドをやっていて、その学祭でのステージの時に私もバックダンサーをやったり(笑)。そういう経験ができたのもラッキーだったなと思います。環境に救われるってありますよね。

その中で、大学1〜4年の間にレインボー・リール東京映画祭のスタッフをしていて、パンフレットを作るセクションでデザイン/編集と、アートの展示企画のキュレーションなどをやったんですけど、そこで仲良くなったフォトグラファーのパートナーがウェブマガジンを始めたいということだったので、仕事というよりはライフワーク的な感じで当時日本初のレズビアン&クィアカルチャーウェブマガジン『TokyoWrestling.com』をスタートさせました。90年代後半くらいからアメリカあたりを中心に、フェミニストのパンクやゴスのクィアな女の子達がフェティッシュ系のグラビアやポルノを作っていたんです。撮る側も撮られる側も女性だし、ボーイッシュや中性的な子もいるという。それがインターネットの普及もあって00年代初頭に一大ブームになって。そういうカルチャーに傾倒していたのもあり、TORTURE GARDENやTOKYO PERVEなど色々なイベントに行って、フェティシズムの洗練された世界に触れて。男性女性どっちが能動的/受動的かという固定されがちな役割をBDSMやフェティシズムの世界のなかではむしろ崩せるんですよね。私自身が中性的な人間だったりボーイッシュな女性として自分の性的魅力をどう表現して良いのか迷っていた時期だったので、ジェンダーやジェンダー化された身体ではなく、レザーやラバーなどマテリアル的な魅力を使って性を楽しみ、追求するという発想は興味深かったです。それで、卒業制作では胸を小さくする機能がありつつ、オシャレに着れるというバストコルセットを作りました。コルセットはドレスの下に着るものだったけれど、今や服の上から着けて“着けてますよ”という見せ方を含めてオシャレになってるから、胸を小さくするという行為も楽しんじゃっても良いんじゃないか、ということで。それをカルチュラル・エンジニアリングの一例として表現して、その作品で学科賞も獲りました」

――そうやって大学時代に様々な価値観に触れられて、卒業後はどういう道に進まれたんですか。

Asami「大学がそんな感じでオープンなところだっただけに、卒業した後は大変でした。内容はともあれ卒業制作で賞も穫れたし、見通しは明るいと思っていたので、色々と大手企業の入社試験とかも受けてみたのですが、単純に力不足が大きいとは思いますが、後期ロスジェネ就職氷河期の時代に何せ大学での経歴がゲイカルチャーの研究にバストコルセットの制作なので(笑)、なかなか受からず、就職活動中の時点で既にスーツ着用がお決まりという世界で自己同一性が保てない感覚に陥って、“好きなファッションができないってこんなに辛いことなんだな”と改めてショックを受けて。中高時代は6年間で卒業という明確なゴールがあったから我慢もできたけど、これがこの先一生となると耐えられないなと思い。まだ服装に融通が利く外資系のアパレルの会社でまずはバイトすることになり、その後別の会社で契約社員としてデザインコンサルタントをやっていました。そこでは社会学的な見方からのライフスタイルや世の中の流れと、技術革新、ターゲット層のマーケティング実地調査を組み合わせて、ファッショントレンドを予測し、それに沿ったデザインをクライアントに提案するという、割と楽しい仕事をしていたんですけれど、女性社員はプレゼン内容に合った服装をしてこなくてはいけないという空気もあったし、上司も20代の女性を対象にした商品について考えるにあたり、私にロジックではなく“女子としての感覚”を求めてくるんです。環境的にコンサバティヴなのが気になりそこを辞め、その後に正社員で入ったITベンチャー内のアパレル部署も、社長のワンマンでホモソーシャルな感じがキツかった。前提として女性社員は結婚するまでの腰掛けとして軽視されていて、30超えて未婚だとそれはそれで「売れ残り」として嘲笑の対象になり、そのうえで男性社員は「男ならがんばれ」と常に叱咤されつつ「お前もいずれ一家の大黒柱になるのなら俺が育ててやる」的にかわいがられてもいて。男性社員も上司と反りが合わなかったりプレッシャーに耐えかねて退社していく人も多くいましたが、女性の上司もそういった男性社員の輪の中に入れずに、人並み以上に頑張りを見せないと認められないという強迫観念のせいで自主的なブラックな労働の末結果的に精神を病んでしまったり。そこは2年半で辞めましたが、その間にウェブサイトのディレクションのノウハウを学びました」

――それはご自身の『TokyoWrestling.com』に活かすために?

Asami「そうです。『TokyoWrestling.com』は2005〜6年くらいに始めたのですが、当時『Lの世界』という海外ドラマが日本に上陸するタイミングで、その波に乗ってセクシャリティの多様性やそれを堂々と謳歌している人達の魅力を伝えれるような、自分達がインスパイアされる人たちのインタビューを載せたり、世界各地のクィアシーンを紹介したりするものとして始めしました。そこで『Lの世界』のファンミーティングイベントを開催したり、一般企業と組んで映画イベントを2丁目近くでやったり。その頃は企業側もレズビアン女性やクィア女性をマーケットの対象にするといった発想はあまり無かったようなのですが、編集長だった友達がヨーロッパで生まれ育った人であったこともあり、海外の状況を例に出すなどプレゼンしてかけあいました。

ただ、当時のセクシャルマイノリティの運動の中でも、LGBTがいかに品行方正な勝ち組層かというようなプレゼンで一般社会の理解を得ようとするような動きが強まった時期で、自分のようなタイプの人間には窮屈になってきたこともあって、一緒にやっていた友達がサンフランシスコに引越し同性婚をしたタイミングでサイトを休止して。そのウェブサイトのデザインを2丁目のクィアなエレクトロパーティfancyHIMのオーガナイザーの方に頼んでいたご縁で、fancyHIMで一時期スタッフもしていて。そこのお客さんであるカッティングエッジなファッション業界で活躍する人達と知り合う機会にもなって。当時会社を辞めて失業中の私に、そういった友人達が、私が身につけていた自作のアクセサリーを売ってみれば?というアドバイスをしてくれて、はじめはお試しのようなかたちで自分のアクセサリーブランドを始めてみました。それが2011年の3月くらいだったので、始めた直後に震災があって。大変な時期にもかかわらず多くの方が買ってくださり、短い期間にお店の方から追加発注が何度もあり、それでブランドをやることに本腰を入れる決意が固まりました。震災があったことで、“いつなにがあるかわからないから、やりたくないことをやっている暇はない”というマインドにもなったんです」

――DIYでやっていらした頃はご自分のものとして作られていたと思うのですが、商品としてのリリースとなるとまた制作過程や流通など勝手が違ったのでは?

Asami「今でも量産を含めてできる限りハンドメイドでやるようにしているので、制作にそこまで違いはないです。正直、自分自身がこの業界に入るまでハイブランド的なものや業界自体にあまり憧れはなかったし、ブランドとしてのノウハウもなかったのですが、デザインコンサル時代のマーケティング調査経験から、自分のスタイルが活きるジャンルや客層を定めて、IT企業時代に上司がECバイヤーとして動いていた姿を見てきたので、デザイナーとバイヤーのやり取りや求められることはそこで学んでだいたい知っていました」

――クリエイティヴ面ではどうですか?

Asami「自分自身のスタイルとしては、以前から自分の音楽的バックグラウンドやクィアとしてのアイデンティティを反映させていて、最初に発表したコレクションが、黒い逆三角形のレザーにスタッズを打ったものでした。それはナチスドイツ時代にゲイはピンクの、そしてレズビアンやフェミニストは黒いトライアングルマークを着けられて収容所に送り込まれていたという負の歴史があって、ヨーロッパのクィアカルチャーではそうしたものをあえてポップにデザインし直してプライドシンボルとして昇華していたりして。そこからインスピレーションを得てただ自分が着けるためだけに作ったものでした。それがデザインとしても割と当時のモダンダークファッション的な流行にも合致していたので、その層に向けてファーストコレクションとしてまとめで売り出したかたちで。ブランド名にクィアな物や三角形のものを作り続けるという意味はないですが、それがきっかけになったことにラックを感じてブランド名にも使用しているというかんじです。ブランドとしてのクリエイションについては、ファッションであれ音楽であれ何か新しいスタイルが生まれる時には必ず時代背景や思想があって、それはアンダーグラウンドシーンからまず出て来ると思うので、行ける時には海外のアンダーグラウンドなパーティに出向いてみたり、そこにいる人達の着こなしを見てみたりコミュニケーションしてみたり。そういうことがインスピレーションになることが多いです」

――今期はレイヴカルチャーがテーマとなっていますね。

Asami「はい。毎回なんとなく直感的に響いたカルチャーを取り入れるようにはしていて。レイヴカルチャー自体は80年代後半〜90年代初頭にイギリスで生まれたもので、サッチャー政権下で格差の拡大と新自由主義の台頭を背景にした社会不安や閉塞感の肥大から、そういったシステムの外側に自由を求める若者や移民達の間で生まれたもので。その後商業化もしましたが、最近になって本来のレジスタンスとしてのレイヴカルチャーや、DRUM’N’BASSなどの当時生まれたジャンルが今世界中のアンダーグラウンドシーンでリバイバルしているなと感じていて。現在の政治の状況もあってか東京でも友人が運営に関ってるM/ALLなどレイヴ的精神のイベントが大変な盛り上がりだったので、今回はこれかなと思い、コレクションテーマとしました。私としてはファッションそのものが社会を変えるとまでは思っているわけではないですが、それでも社会に対して何か思うところがある人が日々を生きるなかで心の支えにできたり、自分のアティテュードを示すものになれればと思っています。また、デザインの仕事とは別に、クラブイベントにも携わっていて、友人のトランス女性が2丁目のレズビアンパーティで入場拒否されたことがきっかけでできた、ジェンダー/セクシュアリティ/人種/年齢などに関らず、オープンで他者と寄り添う気持ちのある様々な方が安心して楽しめるセーファースペースを、参加者とともにつくりあげていくことを目指すイベント“WAIFU”の運営にも参加しています。それとはまた別に2012年あたりから友達とSODOMというダークなクィアパーティもやっています。今は年1回の開催くらいになっていますが、ニューウェーヴやポストパンクといったオルタナティブ音楽シーンとクィアシーンとが渾然一体となったベルリンのアンダーグラウンドシーンに触発されて始めた、ダークミュージックとダークファッションが主体のクィアパーティーです」

――ブランドで多くレザーを使ったりしているのも、ご自身の文化的バックグラウンドを織り混ぜられた結果で、まさにアイデンティティとクリエイティヴが結実している。開催されているパーティもそうですね。

Asami「ありがとうございます。でも、今アフリカ系の友人と知り合う機会が増えてくるに従って、これまで自分がいたパンクやニューウェーヴシーンが持つ白人バイアスに気づかされることが多くて。ベルリンのテクノやインダストリアルだったりのアーティストをイベントに招くときも何度か失望するような出来事もあったり、そういったことを見過ごせなくなっていたので、自分の価値観にも変化が起きていて、今はインドネシアや中国発信で国境を越えて活躍する人達とか、中東系移民のアーティストなど、自分達とは違うアジアルーツの人たちが同時代に作る表現にインスパイアされることが多くなっています。グローバル資本主義社会が進行していく中で、欧米の価値基準や過去の植民地的な歴史、難民としての生い立ちや人種や文化の狭間にいることなどを、色んなやり方で折り合いをつけ昇華しながら国境を越えて自分の表現を発信している人達に、最近は興味があります。そういう変化を感じることも日々あり、まだ自分のアイデンティティというか、「自分はコレ!」みたいに決めつけて落ち着きたくないかんじで、常に変化の途中にいると感じています」

――その揺れるアイデンティティを自覚することも大切ですよね。他人のアイデンティティにしても然りで。今回の特集テーマは“I just am(私は私)”なのですが、その言葉を聞いて思い浮かぶことはありますか?

Asami「なんだろう。私は自分のセクシャリティを聞かれたとき、手短にするために諸々端折ってレズビアンと言ってしまうことが多いのですが、自分のジェンダーアイデンティティが100%シスジェンダーだとは思っていなくて。物心ついたときから自分のジェンダーアイデンティティは変わっていないけれど、その呼び名は時代によって変化していっているんですよね。自分が10代の時に“この人がレズビアンなら自分もレズビアンと言える範囲だろう”と思っていた人が今は自分をノンバイナリーと呼んでいたり。Xジェンダー、Aジェンダー、ジェンダーフルイド、ジェンダーノンコンフォーミングとか言葉や概念は本当に色々あるし。また、自分が10代のときは、自分が肉体的に女性ではなくなって、社会的にも女性として扱われなくなりたいのか、それとも世の中のジェンダーバイアスを正せば自分のストレスは無くなるものなのかと悩んでいたのですが、今は、何はともあれ書類上の性別によって歩む人生が全く異なる社会構造の中で自分は女性側に振り分けられて、社会から“女性”として扱われてきた経験が年齢分ある人間という認識で、そういう人生を歩んできた者として物申したいことはあるけど、結局は自分は自分としか言い様がないし、何かに100%当てはまらなくてもよいと感じています。最近欧米のクィアカルチャーでは“ノンバイナリー”という概念も浸透していて、プロナウン(代名詞)を性別のないthey/themで表す人も多く、それで救われる人も多いし、本当に素晴らしいと思う一方で、英語圏の友達に私のプロナウンを問われたときにどう答えたら良いかが自分的に微妙で、結局“なんでもいい”って答えることが多くて」

――それがまさに“I just am”ですよね。

Asami「そうなんです。英語圏だと自分で言う場合は“I ”で、他人から言われる時にshe,her,he,himなどでジェンダー付けされるようになっているけれど、日本語だと一人称の時点で自分で、ニュートラルなものも含めてジェンダーを決められるじゃないですか。今までの自分の一人称の変遷を振り返ってみても“俺”“私”“僕”“わし”と時期によっても状況や気分、文脈によっても変わるし、色々ごちゃ混ぜに使うことで、一人称は常にジェンダーと紐づいているべきっていう考えからもズレた存在でいられるというか。だから、プロナウンも特に固定しなくてもいいし、自分を固定のスケールに置かなくてもいいんじゃないかなと思っていて。私はこれまで女性として扱われることで経験してきたことや人生にある意味誇りを持っていることには変わりないのですが、女性らしさであれ男性らしさであれ、ジェンダー規範を他人に押し付けるのは違うというスタンス。本来一人ひとり違う個性があるということに対して規範的な価値の押しつけがあるということは、ファッションの仕事でも感じることがあります。本来自分の個性を謳歌するためのツールであるはずのファッションを扱う業界の構造を客観的に見てみると、階級意識が根強くあり、そこにコンプレックスを持った人達が寄り集まってしまっているような部分がある。でもその階級主義の外にあるユースカルチャーとしての自由な価値観を提示していきたい人たちもいるので、そういう人たちと一緒にやって自分たちなりのやり方や価値を見つけていけたら良いなと思っています」

Direction & Design Maiko Asami

Photography Bungo Tsuchiya(TRON)

Style Tatsuya Shimada(TRON)

Hair & Make-up KATO(TRON)

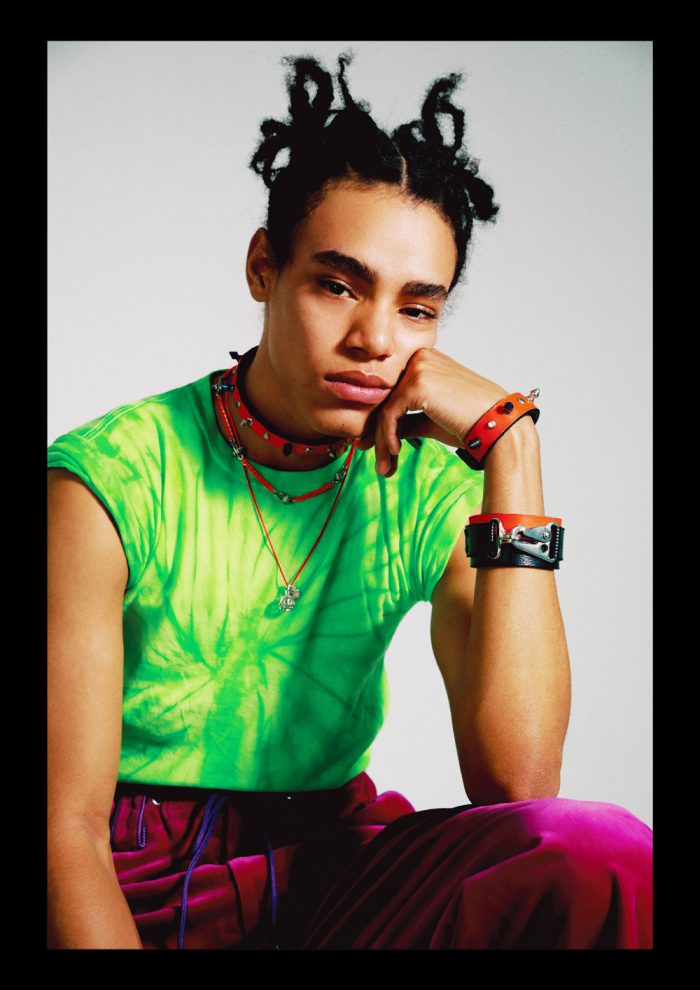

Model Bryan

Graphic Design Rus Brockman

text Ryoko Kuwahara

Maiko Asami

BLACK TRIANGLE DESIGN Director / Designer

http://blacktriangledesign.com/

official Online Shop : http://blacktriangledesign.stores.jp/

facebook :http://www.facebook.com/blacktriangledesign

instagram :http://instagram.com/black_triangle_design/