年齢は単なる数字であって、オトナになるという境界線は人ぞれぞれ。定義できないからこそ、誰もが答えを探している。多感で将来のことを考え始める14歳の頃、みんなは何を考えて過ごしたのか? そんなファイルを作りたいと始まった「14歳」特集。東京、NYに続くベルリン編には、年齢やバックグラウンド、仕事の異なる個性豊かな15名をピックアップ。

8本目はポーランド人講師兼アーティスト、ベアタ・ウィルチェク。アートやファッション、デザインの教職キャリアを7年以上積み、東京からイスラエル・テルアビブまで世界各地で授業を展開している。そんな彼女の14歳や教職に就いた経緯について耳を傾けた。(→ in English)

ーー14歳のときはどんな子でしたか?

ベアタ「今考えてみると、とても真面目で元気な子だったと思います。あと子どもって呼ぶのは適切ではないかも。自分自身かなり成熟してると感じてましたし、見た目は若い女の子でも中身はヤングアダルトな精神と心に囚われていたと思います。ほとんどの時間を友達と遊ぶか読書に費やしていました。Enpikというレコードとマガジンを取り扱うお店へ行って、市内の古本屋でおもしろいと思ったものを手に取り購入してましたね。ポストモダンなアメリカ文学から演劇史まで、幅広く目を通していました。トリスタン・ツァラ(Tristan Tzara)やジョルジュ・バタイユ(Georges Bataille)の本を1ユーロで買えたんですよ。本を不思議なオブジェクトとして見て読むことにかなり夢中でした。オープンソースモードのように、全ての本を安く購入できるのは信じられなかったですよ。お小遣いのほとんどを本に費やしたくらいです。今わたしの図書館は実家にあるんですが、本たちが読み返されるのを心待ちにしてると確信してますね」

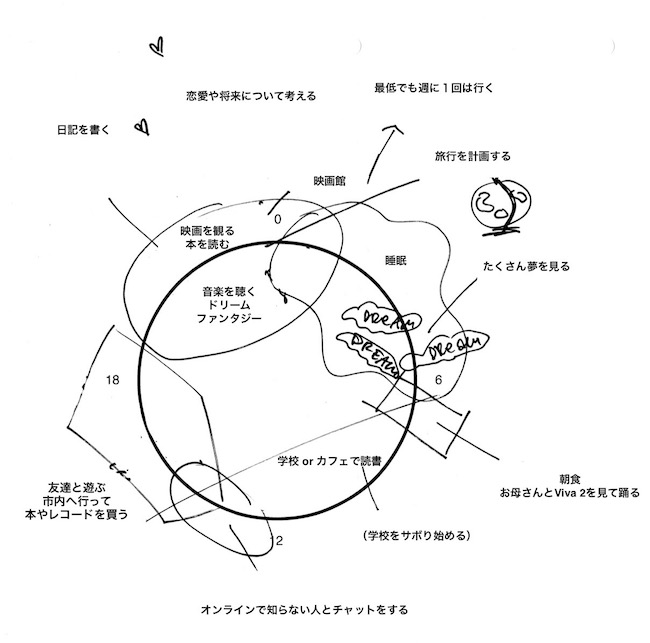

ーー14歳のときにどんな24時間を送っていたか、円グラフに書いてみてください。

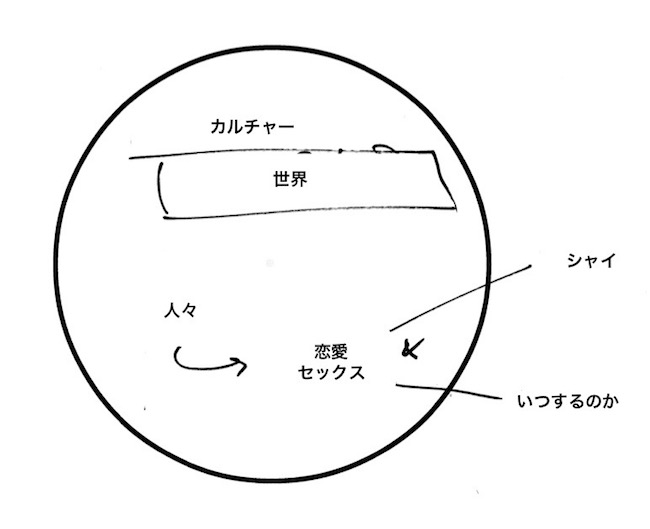

ーーでは、14歳のときにどんなことを考えていましたか?

ーー本当に本が大好きなんですね。

ベアタ「まだ読書を続けてますし、本が安くなることを願ってます。本は自分が持っているものの中で一番貴重でパーソナルな存在だと思うんです。でも誤解しないでくださいね、本の陰に隠れてる孤独なインテリタイプではないので。とても活動的で友達とたくさんの時間を過ごしましたし、映画と音楽も好きでした。両親はわたしが7歳のときに離婚したので、週末はお父さんと一緒に過ごしてたんです。毎週末映画館へ行くかビデオを借りていました。大好きだった映画館も今となってはほどんど閉館してます。そうそう、Lwowという映画館があったんです。1925年にオッド・フェローズやフリーメイソンの支部としてアドルフ・ラディング(Adolf Rading)が設計した素晴らしい建物を改装した映画館。ここは観客が最低5人集まらないと上映されないので、お父さんが路上で通行人に声をかけていたことを覚えています。それでテレンス・マリックの『シン・レッド・ライン(1998)』を鑑賞したのですが、わたしは全然興味がなくて。でも後でニック・ケイヴのライブを見に行ったんです。それは楽しかったですね。お父さんとはたくさんのライブコンサートへ行きました。ジャズ、パンク、ポップ、エルトン・ジョン。全てですね」

ーーどんな音楽を聴いていましたか?

ベアタ「流行りのポップから両親のレコード、そしてサイケデリックなポリッシュ・ヒップホップまで多岐に渡るミックスでした。お母さんはシャーデーとトニー・ブラクストンが好きだったので、家には滑らかな女性の声でいっぱい。わたしはパンクからTLC、ブリトニー・スピアーズまでランダムに聴いてましたよ。たくさんミュージックビデオを見てきたけど、ジェニファー・ロペスの“Waiting For Tonight(1999)”は特にハマった1曲。このビデオは新世紀への不安を描いたもので、わたしも日記に”一体何が起きるの?”って書いてたんです。当時は1999年。2000年は何をもたらすのか、時計とコンピューターは止まってしまうのか誰もが疑問に思っていました。1000年を迎えた人たちは何を考えていたんでしょうね?」

ーー当時の思い出でよく覚えていることがあれば教えてください。

ベアタ「友達とポーランドの大きなパンクロック・フェスティバルへ行ったことです。会場は小さな島で、大好きなバンドのヘイ(Hey)が出演したんですよ。ステージの前で踊ったり歌ったりしてましたね。雨でみんな濡れて泥だらけでしたが、本当に幸せでした。若さを強く感じましたし、同時に成長した時期です。きっとこれが14歳のベストな思い出の一つかな。オンラインで出会った人たちと遊び始めたのもこの時期です。チャットルームで出会い、似たような趣味をきっかけに友情を築いていくことがおもしろくて。まだ続いてる友達もいますよ。マイスペースよりも前の時代でした!今ではロサンゼルスやリスボンなどどこか旅行するときに、インスタグラムやフェイスブックを通じて新しい人と出会うことは普通ですよね。1999年では完全に新しいことだったんです」

ーー14歳のときに抱いていた夢は何ですか?

ベアタ「映像作家やファッションデザイナーになりたいと思っていました。それと舞台演出家。劇場にいることが大好きだったんです。でも一番は、旅行して世界を見たいと思ってましたね」

ーー現在アーティスト活動と並行して、主に講師をされていますよね。教職はどういう経緯で始まったのですか?

ベアタ「実は講師になると決めたことはないですし、”たぶん人に教えることができて楽しいだろうな”という考えもなかったんです。たまたま出身校から講義を依頼され、それからレギュラーで授業を持つようになるという自然な流れでスタートしました。とても楽しめたしそこに価値を見出せたので、この方向へ進むことにしたんです。トピックを選んで人々にある種の教育経験を提供する、これってエキシビジョンを作ることに似てると感じました。講義をするのとよく似た論理で、それよりも持続可能かつ時間とお金の効率がいい。そして一番重要なのはそこに会話が生まれ、将来のデザイナーたちに影響を与えるんです。特にデザインやファッションにおいて教育はとても大事だと信じています。私たちは現在の制作とプロダクションの方法を再考し、より批判的に人だけでなく環境も考慮に入れる必要があるんです。最大の課題は批判と興奮が同時に起こること。ファッションシステムは絶望的(世界でもっとも害のある持続不可能な産業の1つ、地球温暖化を加速させ社会的分裂を存続させるもの)、でもわたしの仕事はそれをおもしろくするのでしょうか?これは学術的にも芸術的にもかなり気になることです」

ーー講師を始めてよかったこと、大変なことはありますか?

ベアタ「理論や芸術、デザイン、人々についてたくさんのことを学びました。生徒たちから得ることも多く、これがいつもイコールな交流であることを望みますね。生徒たちの話やアイデア、質問が大好きですし、やる気をもらっています。現在、博士号を取得するためにウィーン美術アカデミーにも取り組んでいるんです。一方で大変なのは、不安定で目まぐるしい生活とそれを管理することですね。1つのプレゼンテーションを適切に準備するためには、何時間ものリサーチとそれを作り上げるための時間が必要です。5件以上の機関で仕事をすることは、膨大なスケジューリングが必要ですし、たまに自分がまるでフェスをプロデュースしているように感じます。とは言いつつも、旅行して新しい人たちに会うのは大好きです。過去2年間でベルリン、ロンドン、日本、イスラエル、ポーランドで講義とワークショップを開催し、来月はレバノンを予定しています。自分の見解とリサーチでの興味を生徒たちと共有するのも素晴らしいことですよね。わたしにとって全てかけがえのないものです」

ーー14歳のときに影響を受けた、大好きだったものはありますか?

ベアタ「マガジン、アート、本ですね。家族からは当時も今も影響を受けています。みんな旅行と食べ物とカルチャーが大好きなんです。共産主義の時代にリビアとキューバで医者として働いていた今は亡きおばあちゃんと医者であるお母さんは、いつも野心的で当時のわたしにとってとても大事でした。2人とも強くて自立した情熱的な女性なので、大きな影響を受けたんです」

ーーいま14歳を生きている人たちに伝えたいメッセージはありますか?

ベアタ「答えにノーと言ったり、自分自身を疑ったりしないで。自分のやり方を見つけてください。明らかなことは何もないから、質問するのをやめないで。今後時間がなくなるので、できる限り多くの言語を勉強してください。犬を飼うことや友達に手紙を書くのもいいことですよ」

ーー最後に何かお知らせがあればどうぞ。

ベアタ「この夏はアメリカの生徒へ向けたデジタルデザインの夏期講習に取り組んでいます。古いホテルのシーツからテキスタイルを作るプロジェクトも手掛ける予定です。日本にもぜひ戻りたいですね。文化服装学院とエスモードで講義をしたんですけど、素晴らしい経験でした」

Beata Wilczek

@beatawilczek:https://www.instagram.com/beatawilczek/

photography Bartek Kubik

text Yukiko Yamane

(This interview is available in English)