はじめまして。花伝社編集部の山口侑紀です。2017年に『マッドジャーマンズ』というドイツ語グラフィックノベルを刊行して以来、ヨーロッパを中心に良質なグラフィックノベルを発掘し、日本語に翻訳して刊行するという仕事をしています。

グラフィックノベルというのは、例えばドイツの区分では、漫画一般から日本風の「マンガ」とアメコミを引いたものとして、あるいは、別の方から聞いた定義だと、従来子どもの読み物であった漫画を大人が正々堂々読めるようにするための新たな呼び名とも考えられているらしい。去年は国際的に権威ある文学賞であるマン・ブッカー賞に、史上初めてグラフィックノベル作品(『サブリナ』:早川書房から刊行予定)がノミネートしたことでも話題になった。

昨今、グラフィックノベルの世界では、女性作家がますます活躍し、女性の身体や性について描いた作品が人気を得ている。今日はその中から、迷える女性の一人として、実際に私が勇気と励ましをもらった5冊をご紹介したい。

オード・ピコー

『クレール パリの女の子が探す「幸せ」な「普通」の日々』

翻訳:大西愛子

(DU BOOKS、2019年)

クレールは、新生児治療室(NICU)で働く32歳の看護師。仕事には真剣に打ち込む。私生活では、同じ相手と3ヶ月以上続いたことがない。やっと、今までの人とは「ぜんぜん違う」「すっごく面白い人」に出会うが、相手は避妊の意識もなく、真剣に付き合うつもりもない。結局フラれ、「わたしのこと、好きになってくれる人なんて、いなんだわ」という気持ちに陥る(私も週に1回はこんな気持ちになる)。それでも彼女に好意を寄せる相手が現れ、同棲することになるも……というストーリー。

シンプルな線に淡い黄色を基調としたカラーリングがなされているが、本文のところどころには、想像の中で、赤ん坊を育て、自分を大切にしてくれる人と一緒にいる姿が、ピンク色のフワフワとした雲とともに描かれている。原題は「Idéal Standard(理想の、普通の生活)」。いかに自分の身に「普通の生活」が訪れるか、クレールは待ち焦がれる。

クレールが「普通」の幻影に、自らの現実を照らして落ち込んでしまうのは、パートナーの有無や子どもの有無だけじゃない。彼女は、自分の服のセンスのなさを嘆き、性行為中の自身のお腹を気にし、オーガズムに達せないことを悩む。一方で、クレールの母親は、若い時分、親元を離れるためにした結婚生活が「幸せじゃなかったけど、それが普通で、そのうち慣れると思ってた」と語る。さらに、妊娠・出産した友達は、育児と家事に盲殺され「夫婦でいてこれまでこんなに孤独を感じたことって今までなかった」と話す。

彼女が世話をする、低体重で生まれた赤子たちの親もまた、「普通」に悩まされる。他の子と比べて薬が多いんじゃないかという不安を訴え、そして、「わが子を見て可愛くないと思ってしまったときの罪悪感」を抱え、自分の子に触れることすらできない母親も登場する。

終盤、35歳になったクレールは妊娠し、とある決断をするのであるが、自分が同じ状況になったとしてそれを選択するであろう女性も、選択しないであろう女性も、彼女の選択を絶対に尊重したくなるに違いない。結婚した女性も、していない女性も、みんなが「普通」を気にしている。そこから少し身を遠ざけて、自分のあり方を、ほんの少し好きになれる、そんな一冊。ギフトにもオススメ。

DU BOOKS

マルジャン・サトラピ

『刺繍 イラン女性が語る恋愛と結婚』

監訳:山岸智子 翻訳:大野朗子

(明石書店、2006年)

残念ながら版元品切れのようであるが、今回のテーマを聞いた際に真っ先に浮かんだのがこの本。著者は、自伝的バンド・デシネ(フランス語圏のグラフィックノベル)『ペルセポリス』で名高い元漫画家(漫画制作は卒業してしまったらしい)兼映画監督のマルジャン・サトラピ。イランで進歩的な両親のもとで生まれ育ち、戦火を逃れてウィーンに留学、そこですっかりパンク少女&大麻漬けになってしまい、イランに戻って電撃結婚、それからまた自分らしさを追い求めることになる『ペルセポリス』(日本語訳、バジリコ、上下巻)もかなり素敵で、私にとっては10年以上定期的に読み続ける「バイブル」と言ってもよい。作者自身の手による同作の映画版で、足を脱毛しながら「アイ・オブ・ザ・タイガー」を歌うシーンは、今でも元気になりたい時に何度も見返してしまうが、今では足の脱毛なしに風に脇毛をなびかせながら歌う方がよいかもしれない。

『刺繍』には、『ペルセポリス』でも存在感を発揮する、彼女の祖母(イランでは珍しく結婚3回)も登場する。サトラピは王族の血を引いている裕福な家だが、『刺繍』の舞台は、彼女の家。パーティーに集まった近所の女性たちは、後片付けを終えたあと、「サモワール」と呼ばれるポットで沸かしたお茶を飲みながら、「心の換気」のために陰口を叩く。女性だけの空間で交わされるのは、結婚前の恋人、愛人、過去ないしは現在形のうまくいかない恋愛や性に関する赤裸々な打ち明け話である。

イスラム圏の女性というと(特にイランのような宗教警察のいる国では)女性は結婚するまで男性と手すら繋いでいけないのかと想像していたが、女性たちは婚姻関係の内外で自由な恋愛を楽しみ、そして時には涙を流す。海外住まいのイラン人と結婚し、初夜の後で騙され捨てられたと号泣しながら話す、サトラピ家の近所の女性を前に、マルジの祖母が語るのはこんなセリフである。

「さあ、もうくよくよするのはやめなさい。処女じゃないのがそれほど悔しいなら、刺繍すればいいでしょ!」

――つまり、タイトルの「刺繍」は処女膜再生手術のことである。さらには「全面刺繍」と「部分刺繍」があるらしい。

別の女性は、自分の下半身を指差しながらこうも語る。

「いい、この下にはメーターなんかついていないのよ!」

冒頭には、「刺繍」がない時代、思い悩んだ挙句、初夜に小さなカミソリで自らの腿を切り、血を出そうとする女性の話も出てくる(その結果がどうなったのかはぜひお読みいただきたい)。要するにその1回のために我慢するのではなく、その1回の前になったら間に合わせればいいのだ。もちろん性的関係を結んでも、結ばなくてもいい。『刺繍』に登場する様々なタイプの女性たちは、自分の選択を重んじること、たとえ環境がそれを許さないようであっても、道はあるのだと教えてくれる。

明石書店

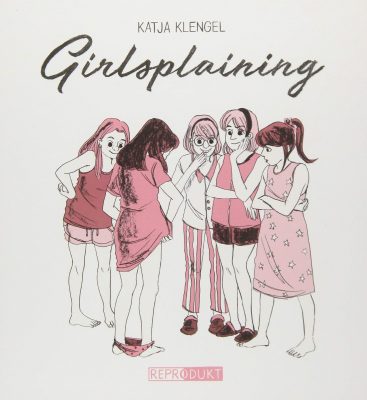

Katja Klengel

『Girlsplaining』

(Reprodukt、2018)

ここからは、未翻訳のドイツ語コミックを紹介したい。ピンクとこげ茶の二色印刷、日本のイラストと見紛う可愛いコミックによって綴られるのは、女性の身体や女性器にまつわる、ベルリンに住む29歳の著者のコラムである。

著者カーチャは1988年生まれ。1987年(『ノルウェイの森』が大ヒット!)に生まれ、現在31歳の私とは1歳違い。カーチャが女性器や自身のジェンダーについて語る時、そこで持ち出されるのは、「セーラームーン」「ポケモン」「ハリー・ポッター」と、同世代にはこれ以上ないぐらいに「わかる!!!」を連呼したい内容となっている。

たとえばカーチャはこう問う。どうして「ヴォルデモート」と口に出す以上に、「Vulva(外陰部)」と言うのに抵抗があるのか、と(お忘れの方のために書いておくと、『ハリー・ポッター』シリーズの中で、悪の親玉ヴォルデモートは「名前を呼んではいけないあの人」と呼ばれていた)。同じように幼いカーチャが、母親にその部分を「あそこ(Untenrum)」と呼ぶように諭されるエピソードが紹介され、次のページでは、ものすごく可愛く描かれたエマ・ワトソンに似せたキャラクターが「ママ! Vulvaと言ってみて!」と語る。

あるいは、病院に運び込まれて、まず足の毛を剃ろうかと看護師に聞かれた話。日焼けを避けるために真夏にも冬のように着込まねばならない話。30歳を前に、K(Kinder=子ども)のつく言葉に緊張し、ケーキ(Kuchen)すら避けてしまったりする話。店員から卑猥な言葉をかけられ、脳内でスタートレックのキャラたちと対策会議を繰り広げる話。「女性には力がある!」と、そして、人間を好きになるのは相手の性別ではなく人間性が大事なのだと教えてくれた、大好きなセーラームーンのこと。生理用品の宣伝文句から、臭いを気にするように責められていると感じてしまうこと。初めてのセックスと、男性がイクことが行為の終わりだと思い込んでいたこと。……たくさんの「わかる!」が、軽妙なギャグと文化引用を交えて綴られている。

タイトルの「Girlsplaining」は、レベッカ・ソルニットが提唱し、『説教したがる男たち』として日本語訳(左右社、2018年)も刊行された「マンスプレイニング(Mansplaining)」のもじりである。相手が女性である場合、男性が説教や講釈を「かまして」くることを指す言葉で、欧米では一般的に使われている(電車で男性が足を広げることは「Manspreading」と言うらしい)。なるべくなら男性の説教は避けたいものだが、カーチャの、そして女性たちの軽妙なおしゃべりには何時間でも耳を傾けたい。

ものすごく可愛い一冊なので、引用されている懐かしい作品が忘れ去られる前に是非とも日本語に翻訳したいと願っている。見返しのピンクの用紙には、様々な形の外陰部が所狭しと描かれており、どの形であっても可愛いと思えてくる。この用紙は去年のクリスマスシーズンにラッピングペーパーとしても発売され、好評を得たらしい。

読み終わったら、あなたもきっとこう叫びたくなるはず。「Viva la Vulva!(外陰部バンザイ!)」(これも、コールドプレイ「Viva La Vida(美しき生命)」のオマージュ)。

Reprodukt

Ulli Lust

『Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein(いかに良い人間になろうとしたか)』

(Suhrkamp, 2017)

次もドイツ語コミックから紹介したい。ウリ・ルストは、ドイツ語圏で人気ナンバーワンの女性漫画家。オーストリアのウィーン出身で、長年ベルリンに暮らす。彼女は、ドイツ語圏のコミックに与えられる「マックス&モーリッツ賞」を2014年と2018年の2度受賞した他、ドイツで最も権威ある文学賞、ビュヒナー賞を受賞した作家マルセル・バイアーが、父の自殺の道連れとなったゲッペルスの7人の子どもを題材にした小説『大蝙蝠』(日本語訳:『夜に甦る声』、三修社、1997年)をコミカライズ(『Flughunde』Suhrkamp, 2013)するなど、名実ともにドイツ語圏で最も人気がありかつ評価されている漫画家の一人と言うことができるだろう。

前作にして最初の自伝コミック『Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens(今日はアンタの人生残り最後の日)』(avant-Verlag, 2009)では、学校をドロップアウトし、ウィーンで入れ墨・大麻・セックス何でもありのパンク少女となっていた17歳のウリが、同い年の少女とパスポートも持たぬままにイタリアへ密入国するという実体験を、当時の日記や手紙のスキャンを挟みながら綴っていく。お金もなく、住まいもなく、パスポートもなく、頼れる人もいないというイタリア滞在中、彼女はあらゆる男性から性的な眼差しを向けられ、挙句、レイプされてしまう。

「男なんて全員嫌い」という心情で、なんとかオーストリアに帰国してから5年……それが本作『いかに良い人間になろうとしたか』の舞台である。彼女は20歳近く年上の俳優のパートナー、ゲオルグがいて、週末に会いに行く息子がいる。息子の父親は、名前も知らない一夜きりの関係の相手であり、行方はわからない。ある日、ゲオルグは、ウリのことは好きだけれど、性的な関係には困難があると告白する。

そこでウリは、ゲオルグと付き合いながら、同時につき合う彼氏を(ゲオルグの承認付きで)探すことになる。そこで出会ったのがナイジェリア人のキマタだ。工場でエンジニアとして働く彼は、しかし、劣悪な労働環境に耐えられず仕事をやめてしまい、滞在ビザの問題が生じてくる。ウリは「私はアナーキストだから」と断るが、そののち、ビザのために書類上はキマタと結婚し、しかしゲオルグとの付き合いも続けている。それに耐えきれなくなったキマタは錯乱し、DVを振るうのであった。

上に記したあらすじはかなり深刻なものであるが、本書の中心となるのは、前作で男性に対する不信感を抱いたウリが自分の手に取り戻した性の喜びである。367ページの本書には、本当に何度も何度もキマタとの、めくるめくセックスが黒とピンクの2色刷りで詳細に描かれていく(ドイツ語圏で女性漫画家が性について描くこと自体がセンセーショナルであり、新聞等で高く評価された)。1枚のページにあらゆる体位が重ねられ、性器なのか美しい自然の造形物なのかわからないアップと、音楽や光が重なり、ウリが性のよろこびを精一杯享受する姿を見ていると、生きることって素晴らしい!と感じ入ってしまう。

ウリの、自分の性を取り戻し、自分の生き方を見直し、自信をもって決断を下しながらイラストレーターとして成功をつかんでいく姿を見ていると、元気がわいてくる。

Suhrkamp

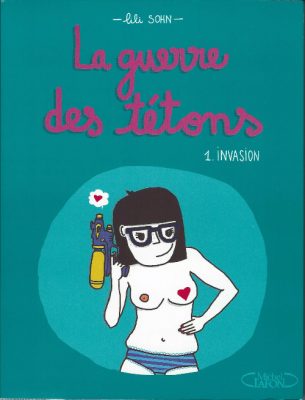

Lili Sohn

『La guerre des tétons(おっぱいの戦争・仮題)』

(Michel Lafon, 2015)

最後に、弊社の近刊書籍を紹介したい。女性の身体には、ついて回る病気も存在する。子宮筋腫や子宮がん、そして乳がんなど……。

本書の著者はフランス生まれ、カナダ在住の女性。29歳のある日、乳首の形が変だと思い病院に行くと、様々な検査の末に乳がんだと診断される。彼女がいかに「おっぱいの戦争」を繰り広げたのか――。カナダのフランス語圏であるケベックやフランスでは、すでに3巻までが刊行されており、本書はその1巻目、原書の副題は「侵略」である。

がん当事者によるエッセイコミックは日本でも刊行されていると思うが、本書の特徴はともかくビビッドな色彩のもとで、(落ち込んだりもするけれど)ひたすら前向きな闘病記(というよりも、乳がんとの上手な付き合い方)が記されていることだと思う。

リリは自分を猛獣使いにたとえ、腫瘍にドイツ語風の名前を付けて飼いならそうとする。さらに、手術で除去されてしまう可能性のある乳首について、どのようなタトゥーを入れようかと画像検索をする。

もちろん医療の面で、日本とは異なる点も多く、本書の終盤には、彼女のがんが遺伝性かどうかにテーマの焦点が当たる。遺伝性がんのメカニズムや検査方法について、そして遺伝性の乳がんを発症する可能性を見越し、両乳房を切除し再建手術を受けたアンジェリーナ・ジョリーの話も登場する。

私も、親戚が乳がんになり、また複数の友人のお母さんが乳がんで亡くなり、お葬式へも出席した。本書でも、乳がんだけではなく様々ながんについて、いかに身近な存在であるのかが綴られている。がんになられた当事者の方へも、ご家族へも、そして将来、何かしらのがんにかかる可能性があるすべての人に読んでほしい。翻訳は、『禁断の果実』の相川千尋さん。10月のピンクリボン月間には刊行できるように準備中だ。お楽しみに!

Michael Lafon

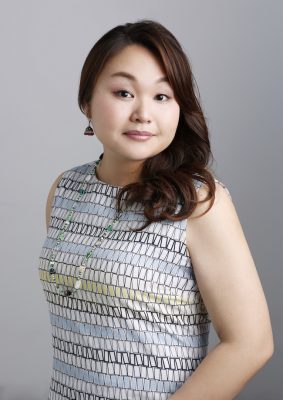

山口 侑紀(やまぐち ゆうき)

1987年福島県生まれ。花伝社編集部。一橋大学社会学部在学中にハイデルベルク大学哲学部に派遣留学。一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了。2017年にドイツ語コミック『マッドジャーマンズ』を翻訳し、勤務先の花伝社より刊行。同作は第22回文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査委員会推薦作品、第四回日本翻訳大賞第二次選考作品に選出。その後『見えない違い』(第22回メディア芸術祭マンガ部門新人賞)『禁断の果実』などヨーロッパのグラフィックノベルを刊行し話題を呼んでいる。

友人たちとウェブマガジン「沼ZINE」を不定期更新。ラブピースクラブ、福島民友新聞でコラムを連載中。