”女性の在り方”ーー各時代の社会性に伴い続けてきたその著しい変化は、スクリーンの中の女性像に分かりやすく見てとれる。”そう在ってほしい”姿から、”そう在りたい”姿への道のりを辿ってみよう。

1.1910年代(サイレント時代)-1960年代前半(ウーマン・リヴ運動)

1910年代サイレント時代の人気女優といえば、「アメリカの恋人」という愛称で知られたメアリー・ピックフォード。『小公女』(1917)などに出演し、ハリウッド最初のスターとなった。活動期間は24年間もあるに関わらず、小柄で可憐、少女のような雰囲気であったため子役としてのイメージが多くの人に定着している彼女。また、トレードマークであった巻き毛のロングヘアを短く切って臨んだ『コケット』(1929)は不評に終わったのも当時の風潮を表している。

ちなみに当時の日本映画はというと、初期は歌舞伎の影響が色濃く反映されていたため女性役も男性俳優が演じていた。尾上松之助などが男性役も演じながら女形も担っていた。その後1919年初めて女優として花柳はるみが登場し女優の存在が常となるが、一連の流れを受け継ぎ男性観客が求める女性性をデフォルメした所作の演技などが彼女たちにも求められた。

そして1920年代後半に入りトーキーへの転換に伴って、映画界も一新する。ブロードウェイから銀幕へ転身したジョーン・クロフォードは『グランド・ホテル』(1932)『ダンシング・レディ』(1933)などで人気を博し、また当時の流行の最先端をゆく自由奔放な新しい女性像”フラッパー”の代名詞として同性からの絶大な支持を得た。フラッパー達は、恋愛に積極的で自分好みのオシャレ(コルセットを脱いで髪を短く切るなど)や酒、煙草、激しいダンスを楽しむといった、それまでの伝統的な女性像を覆す大きなムーヴメントを起こしたが、このような改革の浸透にクロフォードはじめ映画スターが大きく貢献した。フィッツジェラルド『華麗なるギャツビー』(1925)にも彼女達は登場する。

アメリカの一部の州では1919年に女性の参政権が可決、また第一次世界大戦で多くの女性達が労働力として機能したことも一つのきっかけとなり、1920年代からの女性に自立心や個性を芽生えさせたのがこの動きの要因だったが、その後の世界恐慌でフラッパームーヴメントは衰退していくこととなる。

第二次大戦後は”家庭”がロールモデル化し、郊外に立派な一軒家にマイカー、明るい家庭を持つことが人々の夢となった。そのなかで女性は、良き妻であり良き母であることが求められ、女性たち自身としてもアイデンティティを家庭におくことをステイタスとしていた。しかしその陰にひそむ個人としての実存的な不安と孤独は増大していくこととなる。『めぐりあう時間たち』(2003)で描かれた、ジュリアン・ムーア扮する1951年のロサンゼルスに住む主婦が、1923年に書かれたバージニア・ウルフの著作『ダロウェイ夫人』を読むことで当時の女性のありかたと現状の差異に葛藤する。夫の求める理想の妻でいることに疲弊しながらも、夫の誕生パーティに向けてケーキを焼く彼女の姿は、当時の妻たちの典型であったかもしれない。

1953年作品『ローマの休日』では、城から出ることを許されないオードリー•ヘプバーン王女が社会的地位の異なる立場の者と自由恋愛をし、城の外へ出て髪を短く切ったり生まれて初めてアイスクリームを食べて感動する姿が、スクリーンから溢れ出しそうなほど美しくきらびやかに描かれる。当時の女性に、役を演じることから脱却し”自由”を謳歌することを鼓舞しているかのようである。

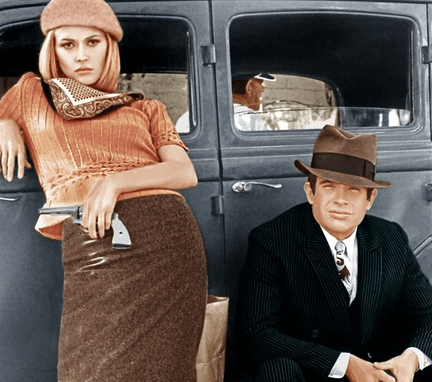

この押し付けられた役割を解放すべく起こった1960年代の”ウーマン・リブ”(女性解放運動)では、これまでの神話的な女性像ではなく新しい女性像を自らが創造することをモットーに掲げられ、理想の女性像も変化していくこととなる。『ローマの休日』で王女を演じていたオードリー・ヘップバーンが、その8年後の1961年作品『ティファニーで朝食を』ではニューヨークで自由奔放に生きるパーティガールとなっていることからも変化が見てとれるだろう。雑誌「ラジオ・タイムズ」の調査で映画の中で好きな女性像を男女別に訊いたところ、女性から圧倒的支持を得て一位に輝いたのが本作のヘップバーンだったという事実からも分かるとおり、当時の同性に自由なライフスタイルという大きな勇気を与えた。(いっぽう男性部門の一位は『007/ドクター・ノオ』のボンドガール、ウルスラ・アンドレス)

次回The History of Girls in Movies2へ続く

text by Shiki Sugawara