日本では年末になると各地で演奏される、ベートーヴェンの「第九」こと交響曲第9番。天才振付家モーリス・べジャールは1964年、ブリュッセルにて同曲を壮大な舞台作品として上演した。ダンサー、オーケストラ、ソロ歌手、合唱団など総勢350人のアーティストの力を結集した舞台はセンセーションを巻き起こしたが、2007年にべジャールが死去し、再演不可能とされていた。

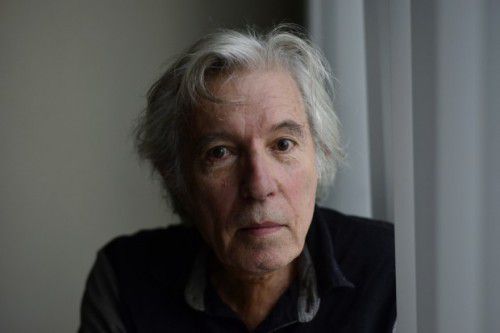

映画『ダンシング・ベートーヴェン』は、2014年に東京バレエ団創立50周年記念シリーズ第7弾として、東京バレエ団とモーリス・ベジャール・バレエ団の共同制作として実現した第九交響曲の舞台を記録したもの。リハーサルや関係者へのインタビュー、ダンサーたちの知られざる苦悩をカメラに収めたのは、スペイン出身の女性監督アランチャ・アギーレだ。ここでは先日来日した監督が、作品への思いや制作の舞台裏について語ってくれた。

——本作『ダンシング・ベートーヴェン』は監督にとって、モーリス・ベジャール亡き後の葛藤と挑戦の日々に迫った2009年公開の『ベジャール、そしてバレエはつづく』に続いて、モーリス・べジャール・バレエ団を題材にした2作目の作品です。ご自身もべジャールのバレエスクールで学んだ経験があるそうですが、そもそもなぜ彼らと密に映画を作ることになったのですか?

アランチャ「なぜこのバレエ団を選んだのかというと、私自身がこのバレエ団のことをすでによく知っていたからです。ドキュメンタリー映画を作る上では、知っている題材でないと興味深いことは語れないと思います」

——スペイン文学で博士号を取得されて、本も書かれていたそうですね。そこからどのようにして映像の世界へ進んだのですか?

アランチャ「私は文学と映画は同じものだと思っています。映画は現代における文学なのではないでしょうか。過去に人がペンで書いていたことを、今は新たな手段が出てきたので、違った媒体を使って語っているだけなのです。他の人に対してストーリーを語るという意味では、映画も文学も同じだと思います」

——べジャール・バレエ団から2作目のドキュメンタリーを依頼されて、どのような話し合いをしましたか?

アランチャ「本作は依頼作品というよりも、この舞台を映像として記録に残したいという思いが、偶然にカンパニー側にも私にもあったのです。私自身、これだけ大きな演目が再演されると聞いて、ぜひ撮りたいと思いましたし、彼らにとっても、東京バレエ団とのこれだけ大きな共同製作ということで、とても重要な作品でした。ですので、本作はぜひドキュメンタリーとして記録を残したいという、双方の欲求が偶然重なったことで実現しました」

——リハーサルから舞台が完成するまでをただ追うだけではなく、作品の背景や哲学的なメッセージ、生と死や人種問題といった全人類的なテーマを包括した多面的な作品で、バレエに詳しくなくても夢中になって楽しめました。

アランチャ「それは良かったです。私はここまで偉大な作品を撮るとなった場合に、紋切り型のフォーマットで撮ってしまったら、それはこの舞台に対するリスペクトの欠如だと思いました。この作品を撮るからには、私も頭をひねって力を尽くし、従来とは違った手法を選ばなければと思ったのです」

——本作では監督の代わりに、女優のマリヤ・ロマンがインタビュアーを務めています。モーリス・ベジャール・バレエ団の芸術監督であるジル・ロマンを父親に持ち、文字通りあのバレエ団で生まれ育った彼女がナビゲーターを務めることで、観客も感情移入しやすいのではないかと思いました。

アランチャ「ある意味、マリヤは私の理想形であり、語り手として、そこに存在しています。マリヤ・ロマンはフォトジェニックでカメラに愛される美しい人です。それに、特別な眼差しを持った目をしているところも選んだ理由の一つです。マリヤの存在は、この物語を豊かにしてくれました。彼女はカンパニーの内側にいると同時に外側にいるような、境界線に立っている人です。それは私の視線でもあるのですが、私も時として中から見ていたり、外から見ていたりするのです。ドキュメンタリーの場合は距離感も必要ですし、ぐっと近づいて、中に入って見るということも必要で、マリヤはその両方ができる人でした」

——彼女は父親や母親にもインタビューしていましたが、撮影中に何か印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

アランチャ「家族内のインタビューでも非常にうまくいきました。私はインタビューに関しては、最初はニュートラルに見せたかったのです。この2人が父娘だということをあえて説明せずにインタビューを始めたかったので、マリヤも「パパ」と呼びかけることなく、あくまでもインタビュアーとして話してもらいました。ある時点で、「ここからはパパって呼んでもいいよ」と伝えて、途中からは父娘とわかる形のインタビューとして撮りました。2人ともショービジネスの人なので、私の映画監督としての立場や求めていることをよくわかってくれて、ジルとも母親のキーラとも良いインタビューになりました」

——公演前の張り詰めた雰囲気の中でカメラを回すなど、9ヶ月の密着取材の間には難しい局面もあったのではないかと想像します。それでも、とても自然な表情や息づかいがとらえられていましたが、撮影するにあたって、どのようなことに気を使いましたか?

アランチャ「やはり私がこのカンパニーと過ごしてきた時間が、良い方向に作用したのだと思います。この映画以前に、私はベジャール・バレエ団とたくさん仕事をしてきました。アーティストたちは私のことをよく知っているし、私も彼らのことをよく知っているという関係性があったことが、成功した理由の1つです。もう1つ気を使った要素としては、少人数の撮影チームで挑んだということ。1カメのオペレーターと、音響も兼ねた2カメのオペレーターと、監督の私の3人だけです。ですので、そこまで邪魔にはならないですし、私も厳格に、絶対にアーティストたちの邪魔をしないことを信条として撮影しました。アーティストに敬意を払って接すると、相手も私たちの仕事を理解して敬意を表してくれます」

——ベートーヴェンの第九は日本人にとっては冬の風物詩のような作品で、おそらく最も親しみのある交響曲です。本作ではそのように聴き慣れた曲の背景を知って胸を打たれました。特に世界が分断傾向にある今、「多様性とは豊かさである」というメッセージを、世界中から集まったダンサーたちが体現している様子は圧巻でした。

アランチャ「おっしゃるように、今日の世界はすごく分断されていますよね。だからこそ、ベートーヴェンやシラーが作品に込めた理想主義のメッセージを再びよみがえらせ、そこから人類の博愛の精神を感じ取るのは重要なことだと思います」

——今後は第九を聴いた時に、頭に浮かぶイメージは変わってくるような気がします。日本中に第九が流れるこの時期に公開されるということで、日本のオーディエンスには何を感じ取ってほしいですか?

アランチャ「私の映画は、日本の皆さんが年末に親しまれている第九の異なるヴィジョンや楽しみ方をご提供できるのではないかと思います。ぜひ劇場でご覧いただいて、この映画が贈る希望のメッセージを受け取っていただけたらうれしいです」

——映画の中には心に残る言葉もたくさん出てきました。本作の制作を通して、特に心に残った言葉や瞬間はありましたか?

アランチャ「モーリス・ベジャール・バレエ団のソリストである大貫真幹さんが、『あなたにとって喜びとは何ですか?』と聞かれて、『踊ること』と答えた時が印象深かったです。答えとしてはすごくシンプルですが、とても深いですよね」

——最後になりますが、監督にとって喜びとは何ですか?

アランチャ「私の12歳の娘です」

photography Satomi Yamauchi

interview Nao Machida

『ダンシング・ベートーヴェン』

振付:モーリス・ベジャール

監督:アランチャ・アギーレ

音楽:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン作曲『交響曲第9番 ニ短調 作品125』

出演:マリヤ・ロマン、モーリス・ベジャール・バレエ団、東京バ レエ団、ジル・ロマン、ズービン・メータ

配給:シンカ

協力:東京バレエ団/後援:スイス大使館

(c)Fondation Maurice Béjart, 2015 (c)Fondation Béjart Ballet Lausanne, 2015

12月23日(土)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、

YEBISU GARDEN CINEMA他にて公開