——ル・コルビュジエのキャラクターには、やや滑稽味が感じられます。これは監督が意図したことなのか、ヴァンサン・ペレーズのアイデアも入っているのでしょうか。歴史上の有名人であるル・コルビュジエの描き方は難しくありませんでしたか?

メアリー「確かにおっしゃるとおり、ル・コルビュジエは、国のアイコンのような人で、フランスとスイス両国における重要人物でした。それを演じたヴァンサン・ペレーズもフランスとスイスにルーツを持つ俳優です。制作にあたり、この国家的アイコンであるル・コルビュジエについて話をしたり、リサーチをしてみると、ル・コルビュジエという人物は非常に好まれる人物ではないということがわかりました。映画にする場合、元々好まれないキャラクターを描くのは難しいのですが、今回の映画はアイリーン・グレイにおけるル・コルビュジエであり、別に彼の人生を描くわけではないのです。なので、映画的な客観性を用いました。彼は良い人ではないがゆえに重く描くと描きづらくなってしまうので、意識的に軽くしたということもあります。結果的に、彼の行動が観客には滑稽に映ったようで、いわゆるアクシデントのような結果となりました。私たちが約35年間にも渡る出来事を繋げてみたら、結果的に彼がおかしく見えたというだけだと思います」

——なるほど。では、主要キャラクターのキャスティングついて教えてください。

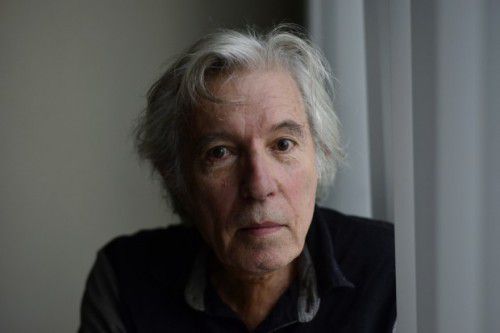

メアリー「まず、ル・コルビュジエ役のヴァンサン・ペレーズは簡単でした。ヴァンサン・ペレーズはフランスを代表する有名な俳優であり、ル・コルビュジエと同じスイスの村で生まれています。その次に簡単だったのはダミア役で、アラニス・モリセットは私の友達だったし、アイリーン・グレイの事も知っており、歌手役でしたのでぴったりでした。主演のアイリーン・グレイ役が一番大変でした。これは卵が先か鳥が先かという話でもありますが、ある程度の年齢になってくると女優にはなかなか主役や良い役がないという状況があるため、その年齢層の女優自体が減ってくるのです。この役のために過去に主演を演じていた有名な女優に35人ほどに会いました。みんな興味を持ってはいるのだけれど、途中で怖がったのです。最終的に演じてくれたオーラ・ブラディはアイルランド人で、フランス語も話せるし、アイリーンに似ていて、美しい。30歳~95歳という幅広い年齢を演じる役をもこなし、誰が見ても最高の主演女優だと思うでしょう。ですが彼女は、当時テレビドラマでは活躍をしていましたが、映画界ではあまり有名ではありませんでした。そのため、配給会社から『もっと有名な女優を探せ』と言われ、そこから1年半もの間、主演女優を探し続けたのです。その間、フランス語も覚え、幅広い年齢を演じるなどの試練もあり、結局、2人の女優がそれぞれ2回ずつ心変わりをしてやめていったのです。また契約までこぎつけたある女優は、撮影する直前になって、ロレアルとの契約で『髪を切ってはならない』ということになり、NGなりました。最近は役を演じるということと、コマーシャルの契約がある種セットになっていて、そのせいで私は最近映画祭にも行きたくないと思うようになりました。近年、女優は映画祭でドレスを着てレッド・カーペットを歩くだけの存在になってしまっていますよね。いい役を演じた俳優が、映画祭で評価され、また次のキャリアに繋げていくというのが本来の映画祭の目的だったかと思うのですが、今はドレスや化粧品の宣伝のためにレッド・カーペットを歩くことがキャリアだと思われている。そのことに、私は個人的にがっかりしています。それは、アイリーン・グレイと真逆なのです。彼女は非常に控えめで、真のミニマリストでした。いずれにしても、キャスティングは大変でした。予算が確定した8ヶ月経っても主演が決まらないという状況は、ある意味狂気の沙汰だったと思います」

——撮影には、建物や家具はどのくらい本物を使いましたか?

メアリー「アイリーンが装飾を作っていた時代の漆器は、今では何百万ユーロで取引されているのです。そのため、使いたかったのですが、保険料が高くて使用することができませんでした。またマーメイドチェアをNYから運ぼうと思ったのですが、ハンドラーと保険料の問題があり、これも結果、使用できませんでした。なので家具は全てコピーです。権利の問題で、コピー商品は使用後に全て壊さなくてはいけないとのことでしたのでそうしました。けれでも、彼女の近代家具の製造元であるクラシコンというところだけは、家具を貸してくれました。建築として存在しているのは〈E.1027〉で、内装部分は中で撮影をしましたが、その他はほとんどスタジオでの撮影でした。〈テンペ・ア・パイア〉は、存在していますが、現在の内装は全く違っているので、外観は撮りましたが、テラスは違うところで撮りました。パリのシーンも全てスタジオ撮影です。パリのアパートは、建物としては残っているのですが、内装は全く違ってしまっているので、これも別で制作しなければなりませんでした。三つ目の建物であるサントロペの建物も存在していません。スタジオでセットデザインをするにあたって、美術の担当に挑戦状を突きつけました。それは『アイリーン・グレイとして美術を作ってください』というものでした。つまり“多機能”で作ってください、と。セットはひとつなのですが、それを4セットとしても使用できるようにしてください、というものでした。彼女はその挑戦をしっかり受け止めて、セットはひとつなのですが、壁などを動かして4セットで使用できるように、まさに“多機能”で使えるようにしてくれました」

——光の使い方も独特ですが、作品のトーンはどのようにして決めたのですか?

メアリー「光のトーンを決めるのは撮影監督と美術スタッフとの一番大きなプロセスだったのですが、アイリーン・グレイの美学の本質をついたものであってほしいと考えました。どう見えるかではなく、見たときにどう感じるかというために表現したのです。軽快さ、女性らしさ、そしてある種の脆さといったもの、〈E.1027〉は彼女の夢の家だったので、その夢のような感じというものを出したったのです。また〈E.1027〉のエッセンスに対するオマージュでもあります。見た印象は非常にシンプルですが、撮影は本当に大変でした。その夢のような感じを出すために、露出度を上げたり、あらゆるアングル、カメラ、レンズでテストをして、あの感じを出しました」

——ジュリアン・レノンがスチールカメラマンとして参加した経緯を聞かせてください。

メアリー「元々友人だったということもあるのですが、パリで彼がアイリーンのかつての家の近くに住んでいたというのと、彼が写真を撮っていると聞いていたので『(撮影を)見に来る?』と誘ったら来たのです。その後、撮影現場に残り続け、最終的に何千枚も写真を撮ってくれました。本やドキュメンタリー、ビデオゲーム、HPなど、映画に関して8つのプロジェクトが動いているのですが、そのひとつとして、彼の写真は8枚の写真のボックスセットとして販売されています。そのボックスセットの箱は日本製で、そこに使用されている麻はアイリーン・グレイが大好きだった麻なのです。オークションで28億円の金額で落札された“ドラゴン・チェア”は、途中でイーサンという人がかかわって、皮製の男性用チェアとなってしまったのですが、元々は違う素材でした。それがちょっとピンクっぽいアイリーン・グレイが大好きだった麻で、同じ麻が写真のボックスセットの箱に使用されているのです」