——わかります。私もSNSなども全てフェイクだと思っていて。その中で自分がなにをチョイスしてなにを信じるかというところだけの責任を持てばいいんじゃないかと思うんです。

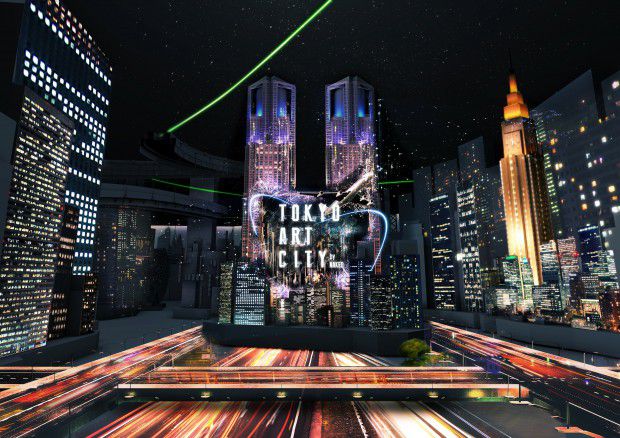

村松「まさに。東京駅でのマッピングは、映像が始まったら非日常になり、映像が終わったら日常に戻るという、日常と非日常の間を行き交う夏の夜の夢の体験でした。いまでも感動したと言っていただくんですが、もはやあの映像はどこにも存在しておらず、その人の記憶の中にあるだけなんです。物事としては残ってないけれど、ハートにはタッチしている。そういう感動を作れるかが基準だし、それだけが信じられるものだと思って動いてます。

と同時に、自分とはなんだろうという問いもしている。ものを作って、それを人に晒してやっているなかで、誤解されることもあるけれど、それもまた自分の一面なのかもしれないし、否応無しに自分と向き合わされるわけです。ただものを作りたいだけだったら動画サイトにアップして完結ということにもできる。でもプロとして10万人、20万人の人に来てもらうとなったときには、コミュニケーションを意識せざるをえない。僕は社会不適格者なので、そうやっていくことでしかコミュニケーションをとれないのかなとか考えてしまいます(笑)」

——そうは見えませんが、社会不適格者なんですか?

村松「23歳くらいまで人と話せなかったですからね。人とほとんど会わずに家で年間千本以上映画を観る生活をしていました。小中学くらいまでは生徒会長をやるようなタイプだったんですが、突然冷めちゃったんですよ。バブルという時代においては、大人の言うことは全て当てにならないわけです。全員が同じ方向を見ているような社会をおぞましく感じて、高校生のときにアメリカに行って。そのまま学校なんてろくに行かずにキェルケゴールの『死に至る病』を読み出すわけです。暗いですよね(笑)。大人が教えてくれないから、映画や本になにか生き方を求めてたんだと思います。当時の日本は価値観が固定化していたから、そうじゃないものを求めて、あらゆる国のあらゆる映画を観るようになった。そのときに渇望した、いろんなものを知りたい、自分の目で見たい、自分で考えたいという想いは今も変わってないですね」

——なんというか、NAKEDのプロジェクトには、村松さんのパーソナリティが深く反映されているんだなというのがわかりました。めちゃくちゃおもしろいし、共感しかないです。

村松「それはよかったです(笑)」