『埠頭』

夜空の端っこに、ぽっかりと白い穴を開けて月が浮かんでいる。先ほど強引に乗り越えた時に、手に付着した金網の赤錆が気になって、僕はジンジンとする右手をズボンに擦りつけていた。そんな姿が、彼の目にはポケットのタバコを探しているように映ったようだ。

「メンソールだけどいる?」

おもむろにショルダーバッグから、インディアンが描かれた緑色の小さな箱を差し出して、彼は尋ねてきた。

「あ、ありがとう。」

と僕は答えてしまい、しょうがないから一本抜き取って口にくわえることにした。メンソールは正直、苦手だった。

「チャプン」

と音を立てながら、東京湾で遠慮がちにただ揺れているだけの汚い波たちに向かって、僕らは腰をかけ、煙をまくし立てながら何となく黙っていた。投げ出した足先の数センチ下では、無惨に捨てられた空き缶が幾つかと、コンクリートの壁にへばりつくのがやっとのグロテスクな貝達が、僕らの真似をするかのように無言を貫いていた。

◆

彼は割と嘘をつく人間だから、

「誰にも教えたことがない、美しい場所へ連れてってあげる。」

と電話が掛かってきた時、僕は全然信用していなかった。むしろ、

「どこ行くか、今考えてるんじゃないの?」

と文句を言って断っても良かった。

けれども僕は、彼の虚言的な性格や、それに伴う発言を本人に指摘したことは一度も無かったし、そのせいで特別嫌な思いをしたこともなかった。何より誘いを断らない最大の理由として、僕には潰しても潰しきれないほど時間が余っていた。ダメな自分自身を呪いながらも、結局は普段そうしてきたように、

「いいよ。」

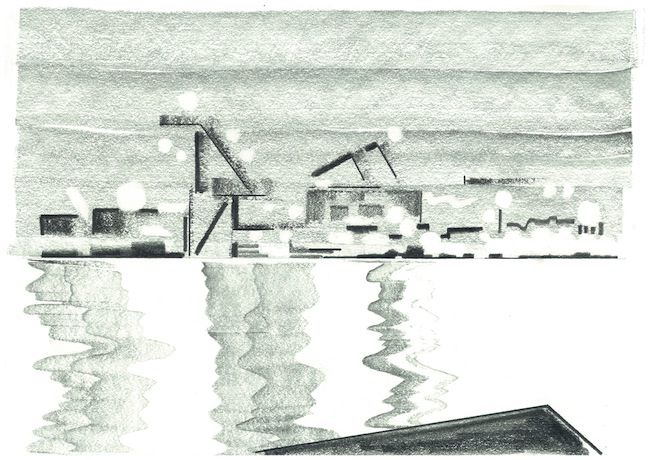

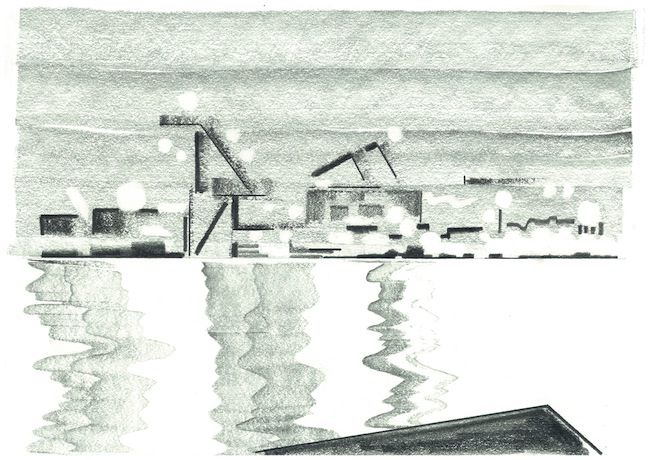

とだけ答えて、僕は電話を切った。軽自動車の助手席で、都会の街並をぼんやり眺めながら、30分ほど揺られた頃だろうか。辺りは、波止場の工場地帯へと様変わりをしていた。子供の玩具みたいな色をしたコンビナート、明かりを灯したまま停泊している船、何より大きな倉庫が犇めき合って並んでいた。深夜にも関わらず、至るところで業務ライトがピカピカと輝き、街灯も連なって道を照らしていた。彼はスイスイと車を走らせて行き、『立ち入り禁止』と書かれたフェンスに突き当たって、ようやくエンジンを切り、サイドブレーキをギィイと引きあげた。

どう考えても、ここから先は工場のエリア内であることは間違いなかったし、作業員にでも見つかったら面倒なことになる。そんな不安を駆け巡らせている僕をよそに、彼はフェンスをよじ登りながら、

「ここから先は、足場が不安定だ。おまけにすぐ目の前は海だから、落ちないように気をつけろよ。」

とアドバイスをしてきた。様々な疑問が心に湧いたが、

「わかった。」

とだけ答えて、僕は車を降りたのだった。

◆

貰ったメンソールライトの先端だけが、ジリジリと音を立てて燃えている。彼は、おもむろに喋り出した。

「ほら。屋上をああやって赤く点滅させてる高層ビルって、遠くから見るとタバコを空に向けて突っ立ててるように見えないか?そのせいで、俺は禁煙に何回も失敗したんだ。」

僕は、

「ふーん、そうなんだ。」

と全く信じていない口調で答えた。

「秋頃にここで釣りをすると楽しいんだよ。全く釣れないけどね。」

「いいね。」

と一言だけ褒めた。本当はちっとも「いいね。」なんて思ってなかった。

「お前いつもより冷たいな。」

と彼が寂しそうに言った。

「別にそんなことないけど。」

別にそんなことないはずなのに、はっきりと苛立っている自分がいた。出会ってから初めてのことだった。思わず口から感情が飛び出してしまった。

「ここのどこが素晴らしいんだよ。ただの汚らしい埠頭じゃないか。」

彼は一瞬驚いた様子だったが、すぐに諭すような口調で続けた。

「ここは、俺にとって最も大切な場所で、何よりも美しい場所だ。誰かを連れて来るのは、お前が最初で最後だよ。約束する。」

「嬉しいけど、なんでここなんだよ。」

「向こう岸に見えてるあの辺りは、街で云うとお台場なんだ。」

言われるがままに目をやった。

「ふーん。お台場って、反対側から見るとなんかイメージと違う。」

「そうなんだよ。あの街は、所詮浮かれているだけのくだらない埋立て地さ。」

「でもこっちはもっとひどい。こんなところで、デートをしてるのはフナムシぐらいだろうね。」

と、皮肉を交えて冗談を言った。すると彼は大真面目な顔をして、

「オモテとウラをひっくり返して世界を眺めるんだ。本当に美しいものは、汚かったりする。お前は、どう生きていく?」

正直うんざりしていた。

「もういいよ、その話。」

と半ば強引にこの話を僕は打ち切った。

彼はもっと何かを伝えようとしたみたいだったが、その後が続かなかった。それからの僕らは意図的にくだらない話を選んで、適当に愚痴を言い、大袈裟に笑って会話を埋めていった。飛行機のライトが星座を乱していた。どんどん小さくなって、僕ら二人を置いてきぼりにしていった。

◆

数年経った。僕は社会人になっていた。もう暇な時間は探しても探しても見つからなかった。この夜、僕は仕事でお台場を訪ねていた。用事を済ませてから、帰りがけに何となく浜辺のある海浜公園へと足を運んだ。いかにも、人工的な演出がされた砂浜には遅い時間にも関わらず、カップルが等間隔でくっついて点在していた。これも演出なのか、街灯は心なし薄暗く、分かりやすいロマンティックを醸し出している。遠くから見ると砂浜に点在するカップルたちは、産卵に集まった大きなウミガメの群れに見えた。僕は、一人で来てしまったことに居心地の悪さを感じながらも、そのウミガメの群れの中に自分の場所を見つけて、座り込んだ。夜空に、ぽっかりと白い穴を開けて月が浮かんでいた。

一番近くにいた若い男女の会話が、耳に入ってきた。

「夜景すごーい!お台場って本当に綺麗な場所ね。」

「これを見せたかったんだ。」

「反対側には何があるの?」

「うーん、わかんないな。」

僕は向こう岸に目を奪われた。

◆

風がそっと吹いた。潮の香りが鼻をくすぐった。とても懐かしい匂いだった。僕はずっと、ずっと夜景を眺め続けていた。メンソールライトが無性に吸いたい。

潮風は、僕の感傷を、そっと震わせていることにしたみたいだ。

古舘佑太郎

ミュージシャン。ロックバンド・The SALOVERSを、2015年3月をもって無期限活動休止とする。現在、ソロ活動を開始。2015年10月21日アルバム「CHIC HACK」を発売予定。

illustlation Tatsuhiro Ide