資産運用の勉強をしようと佐伯が思いたったのは、去年の暮れだった。

年金代わりにと30代で始めた積立生命保険の担当者が、資金運用についてお話ししたいと連絡をよこしてくれたので、これもいい機会なのだろうと判断して、年が明けたらミーティングしようということになっていた。

佐伯は資産運用に前々から興味はあった。銀行預金がそれだけで資産を減らしていることと同義だとは知っていたが、重い腰というか、リスクへの警戒心のせいか、とにかく最初の一歩が出せずにいた。

結局こういうのはタイミングなのだ、と佐伯は思う。時には他人からの誘いがきっかけになることもあるし、自分の内面の変化から起こることもある。そして、そのタイミングを逃さないことが、さらに大切だということも、佐伯は経験からよく知っていた。

今がその時、と認識すること。それはけっして簡単なことではない。

特に人生の過渡期の決断というのは、これまで積み上げてきた事物を捨てることになるだけに難しい。そこには単なる過去への未練や執着だけでなく、過去から今現在までの自己否定が多かれ少なかれ加わるからだ。

だが、決断というのは、そもそも何かを否定して、新しい何かを迎え入れることなのだから、生みの痛みや苦しみというのは当然くっついて来るのだ。佐伯は、過去にあった過渡期をざっと振り返りつつ、本当に「今がその時」なのだろうか、と考えてみた。

子供の頃の決断というのは、そもそも自由度が低く、進学先を選んだり、部活を辞めたり、彼女と別れたりといった、ごく個人的で、その先でどうにでもリカバリーが効くものばかりだった。他の学校、違う趣味、新しい彼女、へと変更先がいくらでもある。当時はそれなりに悩んだかもしれないが、振り返ってみれば、どうってことのない経験のように思えた。

では、資産運用というのは、そんなにハードルが高いものなのだろうか。おそらくそれはやり方次第だろうと佐伯は考えていた。ただ、これだけ将来の生活を見据えて動き出すということは、今までなかったとは言える。これは自分の老後に関わる問題で、3、40年先を射程に入れたもので、この不安定な世相の中、確率と可能性の間で揺さぶられながら、それでも将来の希望の端くれを掴もうとしているかのようだった。

ダイニングテーブルには数冊の投資入門本が積まれ、そこに西陽が綺麗に当たっていた。さあ今が撮り時だよ、と本が訴えているかのような立派な姿で、佐伯はなんとなくスマホで数枚撮った。縦位置と横位置を切り替えてみたけれど、あまり意味はない。写真好きの妻が、いちおう縦と横はおさえておいた方がいいよ、と常々横で言って来るので、そうするようになっているだけだった。

佐伯は妻と一緒に「東京ワンワンキャンプ」というユーチューブチャンネルを持っている。職業を聞かれると、自由業と答えているが、時と場合によっては、ユーチューバーと答えることもあった。

塾の講師をしていた時に、趣味的に始めたユーチューブが結構回って、1年半前から月収が6、70万円になり、つい最近講師をやめた。チャンネルの内容は、東京都内で犬と一緒にキャンプをするというだけのシンプルなものだったが、キャンプカー仕様にしたハイエースのカスタムセンスや、妻の作る料理がちょっとお洒落だったり、そして黒柴の三島由紀夫のはちゃめちゃ具合、毎回アドリブでユーモラスな歌を佐伯がギター一本で歌ったりと、結構ニッチな見栄えとなっていて、軽めの成功をしたわけだった。

講師をしている時は、月に多くて2回しかキャンプに行けなかったのだが、今は再生数を稼ぐために、週2くらいで撮りためていて、東京都しばりがそのうち破綻するのも現実味を帯びてきていた。

だが、そんなことは佐伯夫婦には心配の種にはならなかった。内容は結構ルーチン化しているのにも関わらず、再生数は緩やかに伸びていて、月収100万円到達も夢ではなくなっていた。

毎回三島由紀夫がやらかすドラブルも仕込みのように鮮やかで、出来上がったスペイン風オムレツをかっさらって逃げたり、寝袋の中でパニクって獅子舞のようにキャンプ場を駆け回ったり、よそのキャンプ客の雌犬に交尾を試みたり、とまあよくやってくれたのだった。

調子に乗って佐伯夫婦は、三島由紀夫カレンダーやらTシャツやらを作ってみたところ、それが嘘のようにバカ売れとなり、ある日彼らが暮らす二子玉の駅で、他人の母娘がお揃いで着ているのを目撃して、思わず2人とも俯いて気づかれないようにしたこともあった。いつもありがとうございます!とか言えないのか、と後でお互いに指摘しあったが、普通の一般人だったら、恥ずかしさが先に来るのは仕方がない、というところに落ち着いた。

とはいえ、ユーチューバーというのは、普通の一般人とはちょっと違うことは、彼らも自覚していた。

だが、幸運なことに、佐伯夫婦のキャンプ好きは、目減りしていかなかった。好きなことを仕事にする弊害、みたいなものは、この2人に限ってはなかった。むしろ、その逆であった。いつもこんな感じで遊んで暮らせていることに日々驚きを失わずに、そしてこの境遇に感謝していた。せっかく巡ってきた運なのだから、悔いのないように使い尽くそうというのが、2人の共通した向き合い方で、もともとそれぞれが持っていた小粒の楽天性が相乗効果で二乗となっていた。

とはいえ、調子がいい時に将来のことも明るく考えておこうということになり、投資という現実的なことが2人のもう1つの趣味として浮上してきたのであった。

当初、サブチャンネルで、「東京ワンワンチャンネル、投資!」というのもやろうかと真面目に考えたが、東ワンチャンの視聴者が、投資ファンと重なる可能性の低さに、やはりやめておこうという結論になった。

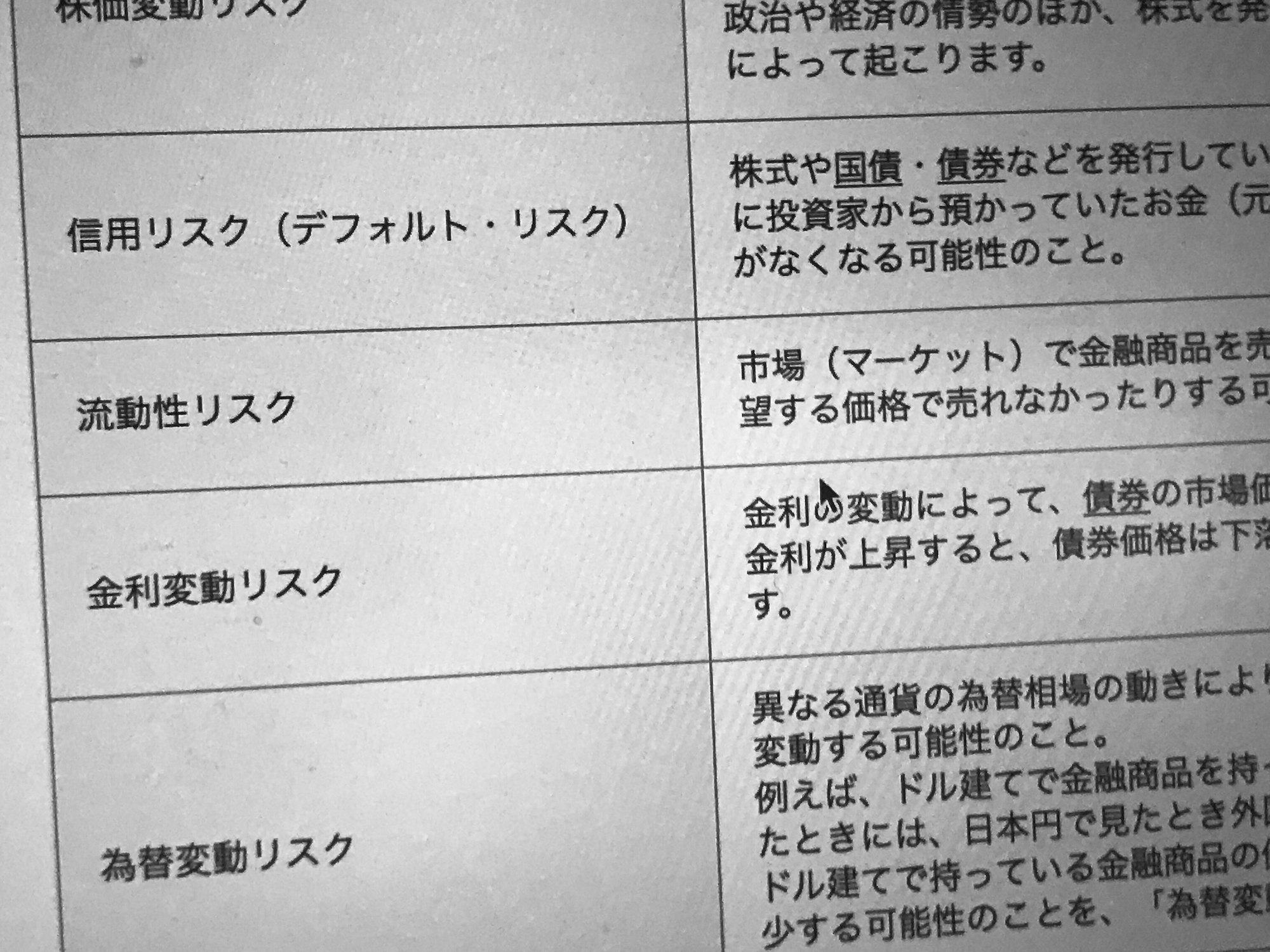

2人はそれぞれに投資の知識と情報を仕入れ、キリのいい時に交換し合い、徐々に投資信託会社を決めていった。と同時に、人に任せっぱなしではなくて、自分の頭も使ってそれなりに出来るようになろうと短期ものにも手を出すことにした。

41歳の佐伯と、35歳の妻は、そろそろ子供も作りたいと考えていた。いつかではなくて、そろそろだからね、と妻は何かにつけ、その台詞を口にした。まったく関係のない話題の間にも投げ込んでくるので、佐伯は1日に数度は聞く羽目になった。

子作りというのは、巣作りと違って、ちょっと生々しい。基本的にセックスレス、もしくはセックスレシーな2人であったが、世の中の大方の夫婦が迎える目的の為の白々しい始まりから、ようやくなんとか半ば本気になってフィニッシュを迎えるということを数ヶ月ほど繰り返した。生理終了後15日後のゴールデンタイミングを狙ったにも関わらず、空振りが続くと、なんとなく2人とも気が滅入ってきたが、それは互いに口に出さなかった。

子供ができてしまった時のことも考えて、撮り溜めしている東京ワンワンチャンネルだったが、新しい年の最初のキャンプは、子作りデイと重なった。

月に一度のチャンス日なので、いくらキャンプ中といえども疎かにできない。そのことは妻の方が重要視していて、佐伯は今回は無しなのかなと思っていたのだが、妻の雰囲気でそれを察して、テントの中で任務に励んだ。それが終わるまで三島由紀夫はハイエースで待機することになった。

佐伯と妻は、三島由紀夫が甘えた声で車内から吠え続けるのを聞きながら、自分たちが犬族のような気になった。佐伯は気がそれるのをなんとか堪えながら、フィニッシュした。

移住性重視の大きめのテントは寝室とリビングに分かれてあり、佐伯と妻は、寝室から出て、リビングで予め用意しておいたカフェインレスのコーヒーを飲んだ。1月のキャンプ場は冷え冷えとしていて、平日だということもあって、他に客はいなかった。

佐伯は足元の小型石油ストーブに火をつけた。ポットから注いだコーヒーの温度は70度くらいだろうか、と妻はぼんやりと考えた。この茶色い液体の温もりは、子宮を彷徨う精子たちにも感じてもらえているのだろうか?だとしたら、それは受精にも好影響があるのだろうか、などなど。

佐伯も妻と同じようなことを考えていた。自分たちがコーヒーを飲んでぼんやりとしている間にも、自分から放たれた精子たち、そしてそれを待ち構える卵子は、それぞれの役目を果たすべく活動中なのだ。そして、その現場は妻の体内にあって、自分はすでに役目を終えている。そうだ、自分はすでにもう死んでしまっても構わない立場になっている。佐伯はそんなことまで思い馳せながら、すでに死が許されていることに、安堵する気持ちが芽生えていることに気づいた。ああ、オスっていうのは、こういうもんだよな。遺伝子伝達作業を終えてからの時間は、いわば余生であって、今現在は余生のはじまりなんだ、と考えた。

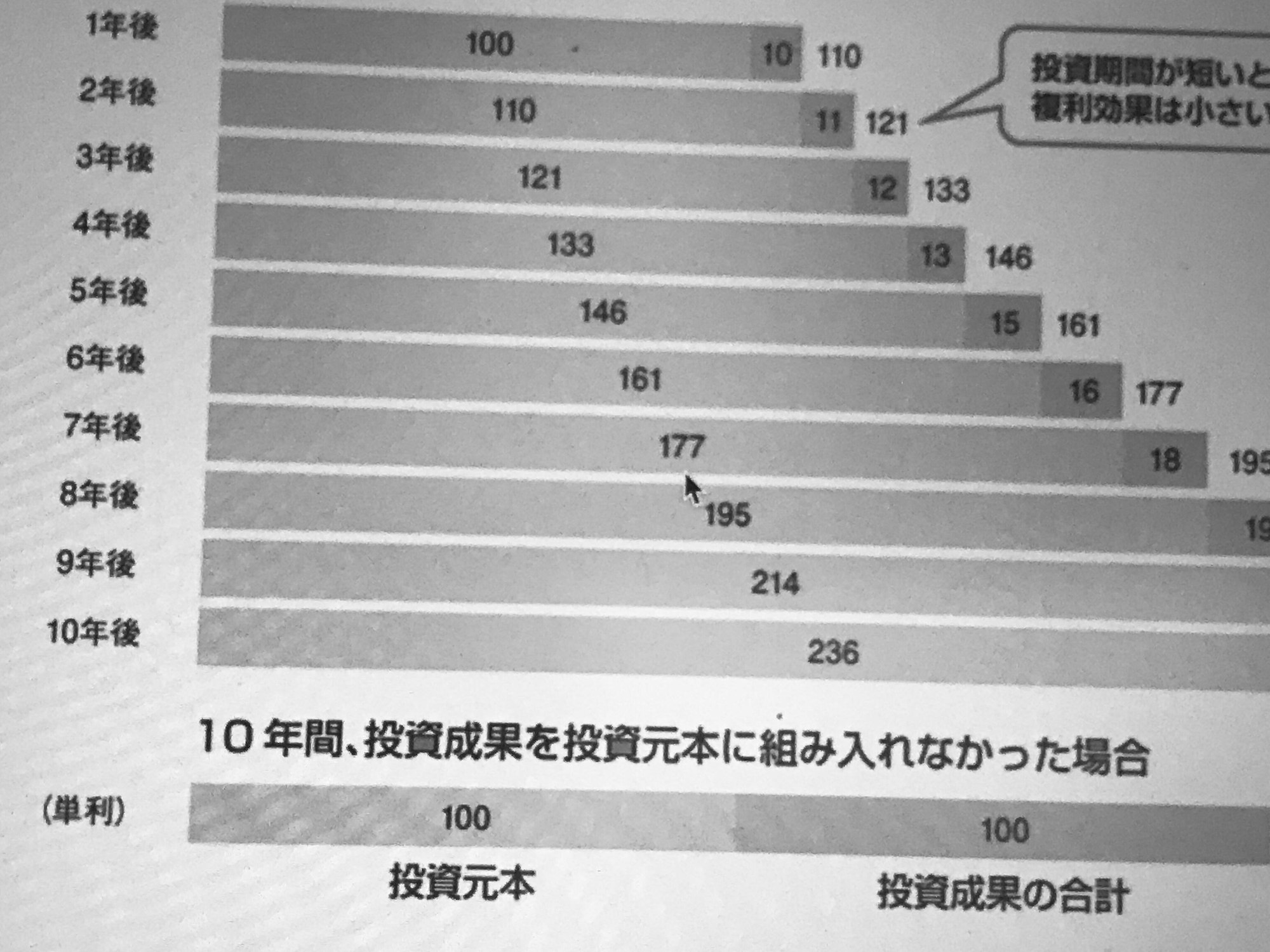

余生のはじまり。佐伯はふと、そこに投資のことを重ねてみた。未来を見据えて、家族のためを思って、などと言えば聞こえはいいが、それはあってもなくてもいいような余生のための資金作りに、少なくとも自分の場合は直結させている。自分が消えても、お金は変化し、動き続ける。そこには動物的な蠢きがあって、抽象的ではなくて、具象的に、螺旋状に蠢いているのであった。

それらがもたらすお金によって、妻と子供たちは、食事をし、地下鉄やタクシーに乗り、服を着て、教育や医療を受けたりするのだ。自分が死んでも、投資という流れに生まれ変わった自分の残像が、彼らを生かし続ける。

やがて妻が先に立ち上がり、テントから出ると三島由紀夫を連れて帰ってきた。

テントの入り口から冷たい外気が足元からすうっと忍び足のように入り、佐伯の身体を少しだけ硬直させた。三島由紀夫は強ばった佐伯をからかうように、その膝に飛び乗ると、待たせたことを攻めるように佐伯の顔を執拗に舐め回した。だが、それは佐伯の思い過ごしで、三島はコーヒーが好物なだけであった。いつもならば一緒に飲むのだが、この時ばかりは三島のことをすっかり忘れてしまっていたのだ。

ポットから三島用のエサ皿にコーヒーを注ぎ、少し冷ましてから与えると、三島由紀夫は何度か佐伯と妻を見やってから、おもむろに飲み始めた。

ああ、カメラを回しておけば良かったと一瞬思ったのは妻だった。だが、同じようなシーンはすでに数えきれないほど撮ってあるのだった。それでも最良のカットを求めて撮影を考えている自分に気づいて、妻はもう趣味ではなくなっていることを改めて知るのだった。

なおも、ぼんやりしている佐伯の横顔に向かって、妻は、何かを打ち明けるような声色で新たな会話を始めた。

あのさ、一旦、遺言を書かない?ほら、投資も始めることだし、一応はっきり遺産相続について明記しておいてほしいんだよね。ほら、子供もそのうち出来るだろうし。ね、投資も始めるし、ほら、その目的って、老後と、なんかの不幸があった時のためなんだし。

佐伯は、黙って聞いていた。そして時折空虚な相槌を打った。妻の言うことは、真っ当だと思った。なんたって自分は余生の端に、15分前くらいに立ったのだから。

#1 裏の森

#2 漱石の怒り

#3 娘との約束

#4 裸を撮られる時に、百合は

#5 モルディブの泡

#6 WALKER

#7 あの日のジャブ

#8 夏休みよ永遠に

#9 ノーリプライ

#10 19, 17

#11 S池の恋人

#12 歩け歩けおじさん

#13 セルフビルド

#14 瀬戸の時間

#15 コロナウイルスと祈り

#16 コロナウイルスと祈り2

#17 ブロメリア

#18 サガリバナ

#19 武蔵関から上石神井へ

#20 岩波文庫と彼女

#21 大輔のホットドッグ

#22 北で手を振る人たち

#23 マスク越しの恋

#24 南極の石 日本の空

#25 縄文の初恋

#26 志織のキャップ

#27 岸を旅する人

#28 うなぎと蕎麦

#29 その部分の皮膚

#30 ZEN-は黒いのか

#31 ブラジリアン柔術

#32 貴様も猫である

#33 君の終わりのはじまり

#34 love is not tourism

#35 モンゴルペルシアネイティブアメリカン

藤代冥砂

1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある