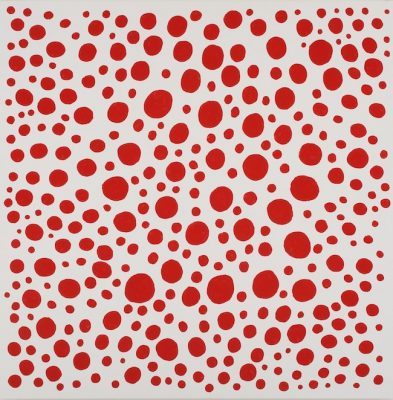

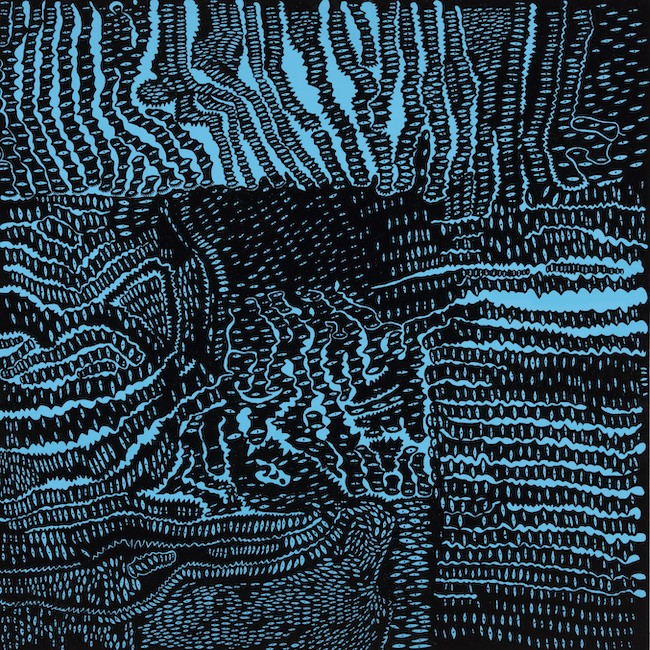

草間彌生 / 「永遠の希望」2016 アクリル H.194 x W.194cm ©Yayoi Kusama coutersy of Ota Fine Arts, Tokyo

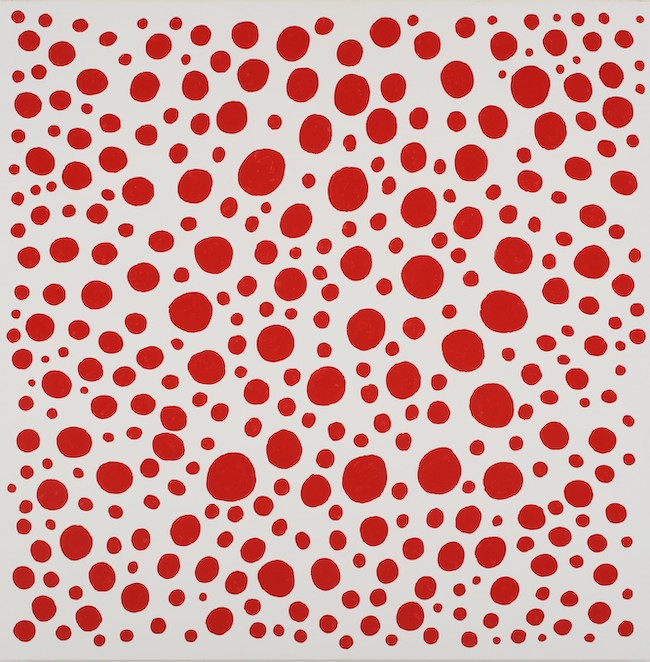

草間彌生 / 「陽光の中で世界に平和を望む」2016 アクリル H.194 x W.194cm ©Yayoi Kusama coutersy of Ota Fine Arts, Tokyo

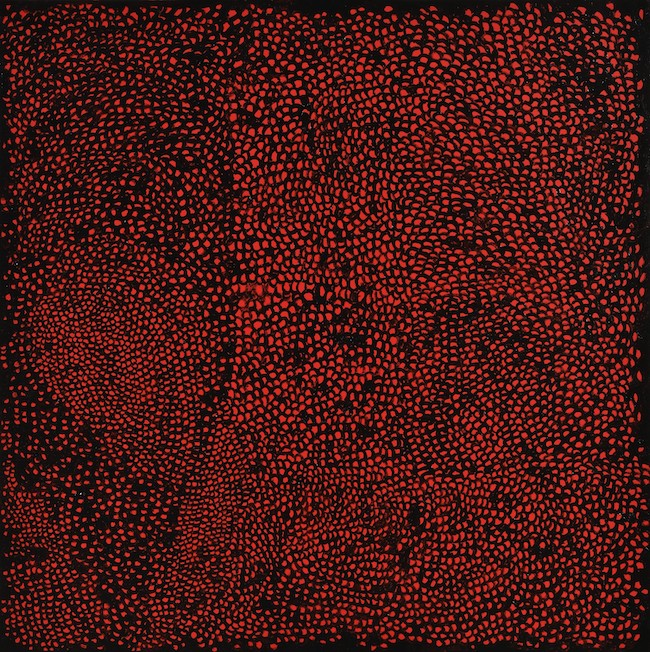

草間彌生 / 「永遠に尽きることのない平和と安らかさ」2020 アクリル H.100 x W.100cm ©Yayoi Kusama coutersy of Ota Fine Arts, Tokyo

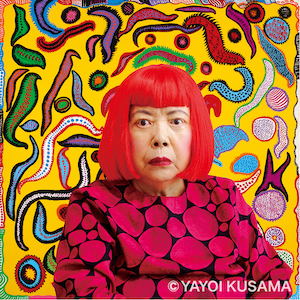

草間彌生は、人格と行動が芸術と一体化しているといえるほど、芸術に人生を捧げてきた。

57年に渡米した草間は、展示空間全体を体感させる巨大作品 を次々発表し、過激な反戦運動やパフォーマンスを繰り広げることで、マスメディアがベトナム戦争の恐怖を連日報道するアメリカ社会に対して、平和と愛の強烈なメッセージを表現し続けた。絵画、彫刻、デザイン、ファッション、パフォーマンス、映画、小説など様々な分野で活躍し、ヴェネツィア・ビエンナーレや横浜トリエンナーレなど国際美術展で日本代表を務め、紺綬褒章、フランス芸術文化勲章オフィシエなど名誉ある受章を重ねた現在も人間存在の本質的な主題に取り組み、生命の謳歌を世界に向けて発信し続けている。

本展の草間彌生と対話相手となる作家は、戦争経験をした草間と戦後高度経済成長による大量消費社会であった時代精神を共有した三島喜美代、そして光と闇、生と死、自己消滅の草間の世界観と「自身の負の記憶と人間の闇を混淆した美」が交錯する谷原菜摘子の世界観、そして種苗業を営む 旧家に生まれた草間の自然観と通底する坂上チユキの太古の楔形文字のような無数のかたちがひとつの宇宙を形成する作品との対話によって展覧会構成されることとなる。本展では、草間へのオマージュとなったフェリックス・ガタリの次の言葉を次世代のアーティストへ向けたメッセージとして刻印していく。「草間彌 生は我々の世界に再び夢を与える。“ビートジェネレーション”の創造的/破壊的年月の閃光のごとく — しかし何という代償を払って!— 通り抜けたこの女性は、我々の眼前で、最も予測不能な未来の感性を創出する偉大な現代アーティストとして再生する」と述べている。 (*)フェリックス・ガタリのテキスト「草間彌生の豊饒な感情」からの引用(フジテレビギャラリー個展カタログ1986年より)

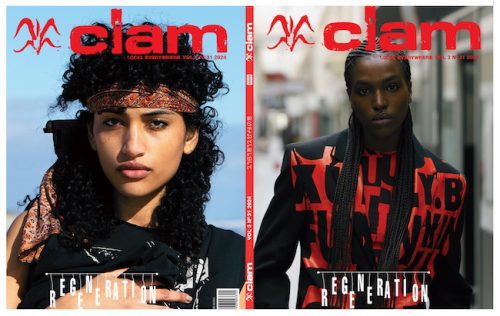

「創造と破壊の閃光」展

会期:2025年5月14日(水)〜6月15日(日)

会場:GYRE GALLERY

住所:東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

Tel. 0570-05-6990 ナビダイヤル(11:00-18:00)

主催:ジャイルギャラリー / スクールデレック芸術社会学研究所

企画:飯田高誉(スクールデレック芸術社会学研究所所長)

PRディレクション:HiRAO INC

協力:(株)草間彌生 / OTA FINE ARTS / MEM

展覧会出展作家:草間彌生(1929〜) 三島喜美代(1932〜2024) 坂上チユキ(1961〜2017) 谷原菜摘子(1989〜)

草間彌生(1929〜)

前衛芸術家、小説家。1929年長野県松本市生まれ。幼少より水玉と網目を用いた幻想的な絵画を制作。1957年 単身渡米、前衛芸術家としての地位を築く。1973年活動拠点を東京に移す。1993年ヴェネツィア・ビエンナーレで日本代 表として日本館初の個展。2001年朝日賞。2009年文化功労者、「わが永遠の魂」シリーズ制作開始。2011年テート・ モダン、ポンピドゥ・センターなど欧米4都市巡回展開始。2012年国内10都市巡回展開始、ルイ・ヴィトンとのコラボレーショ ン・アイテム発売。2013年中南米、アジア巡回展開始。2016年文化勲章受章。2025年10月、スイス・バーゼル近郊の リーエンにあるバイエラー財団が、同国では初めての草間彌生の回顧展を開催する。本展は、ドイツ・ケルンのルートヴィヒ 美術館(2026年3月14日〜8月2日)、アムステルダム市立美術館(2026年9月11日〜2027年1月17日)にも巡回予定。

© Estate of Kimiyo Mishima, courtesy of MEM, Tokyo

三島喜美代 (1932–2024)

三島は、1950年代より独立美術協会に属し、静物画を描き始めた。それが抽象画へ、そして新聞記事や雑誌広告などをコラージュしたり、シルクスクリーンを使ったりするミクストメディアの絵画へ発展していった。1970年前後、三島は様々な素材を試した後、陶による立体を作りはじめた。陶で新聞の彫刻を作るのを手始めに、日常的に捨てられるゴミもときにはスケール アップさせながら陶の立体に変えていくという三島の手法は、消費欲を煽る高度資本主義社会をおかしくもグロテスクな形で浮き彫りにした。

© Estate of Chiyuki Sakagami, courtesy of MEM, Tokyo

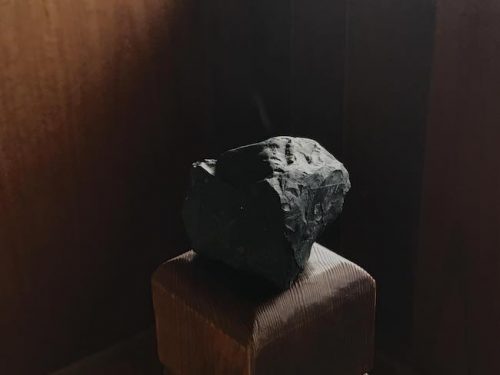

坂上チユキ(1961–2007)

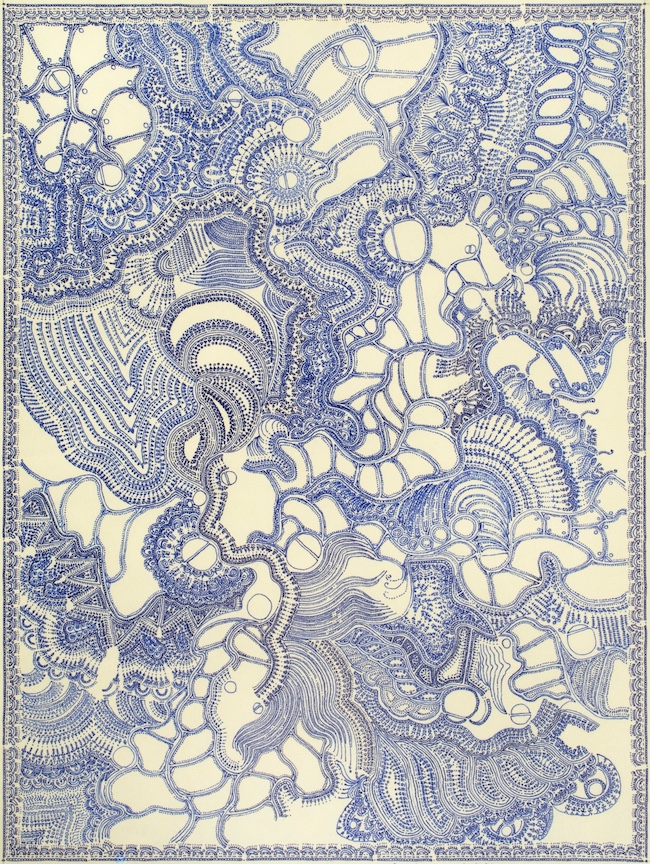

坂上は、自叙伝で、「5億9000万年前プレカンブリア紀の海に生を受けた」と自らの誕生について述べ、その記憶を基に、極細の青い線を画面に縦横無尽に走らせる。古代生物や神話的動物が出てくる寓話や、古今東西の文学や音楽を引用 し、豊穣な作品世界を紡ぎ出した。水彩や岩彩を用いた卓上サイズの作品が多く、ときには最後の仕上げに鉱物の粉末を 加えた独特の質感も特徴である。1993年の「日本のアウトサイダーアート」展で初めて美術館で紹介され、後にローザンヌのアールブリュットコレクション等ヨーロッパでも紹介された。

協力:株式会社 SGC

© Natsuko Tanihara, courtesy of MEM, Tokyo

谷原菜摘子(1989–)

谷原の絵は、日本近代絵画史の「くらい絵」の系譜を受け継いでいる。陰鬱で絢爛な女性を描く甲斐庄楠音や岡本神草、中世に描かれた《地獄草紙》、《餓鬼草紙》などに深い共感を示す。独自の幻想譚が次々と展開される谷原の作品は、今も変わらない人間の業を現代の絵巻物にしているようにも見える。谷原は通常のカンヴァスではなくベルベットの布地に油彩を描くという手法をとる。絵の背景のベルベットは、光をも吸い込む漆黒の闇として、谷原の幽鬼の世界を支える重要な役割を果たしている。