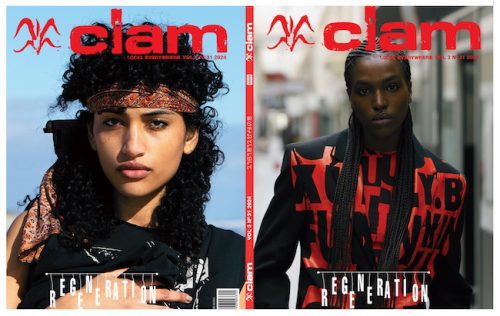

3月8日の国際女性デーを記念し、女性アーティストがつくりあげた作品や表現を通して、女性の主体性のありかたや連帯についての対話を試みる本特集。その第一回にフォーカスするのは、陶芸を主な表現手段として、赤裸々で親密なテーマを表現することで注目を集めているパリ発の新鋭アーティスト、前田英里。2023年よりスウェーデン・ストックホルムのThe Ode To、イタリア・ミラノのN51など、新進気鋭のギャラリーで作品が展示されている。パリでは、ユニークな花瓶をキュレーションしている1000VASESに選ばれた。2024年にイギリスのロンドンで行われたArtichokeによるグループ展「A Real Woman」では、彼女の作品が高く評価され、屋外広告のビジュアルとして起用。グローバルに活躍する日本人アーティストの一人だ。

2024年の11月にラフォーレ原宿で行われた個展「不適切な展示会」では、メンタルヘルスやルッキズム、性の解放といった、日本ではあまり語られることのないタブーなトピックに挑んだ。それぞれの作品は、観客に予想外の視点を提供し、しばしば見過ごされがちなテーマについて考えるきっかけをつくる。日本を離れるまでは社会の規範にとらわれていたという彼女が、アメリカやフランスに住んだことで異なる価値観に触れ、“反抗期”を迎え、今作品を通して若者に発信する理由を伺った。

ーーメンタルヘルスやルッキズム、性の解放といったテーマに興味を持った背景を教えてください。

前田英里「私は岐阜県の女子校で6年間を過ごしたのですが、かなり厳しい学校だったんです。男性とお付き合いをしちゃいけないですし、カラオケもゲームセンターも行ってはいけない。前髪も眉毛の上までの長さでないといけないし、ストパーもパーマもメイクもダメ。生徒が一列に並ばされて、耳たぶを触ってピアスのチェックをするような学校でした。父も母もすごく厳しくて、自分を表現する場所がどこにもなくて、苦しかったんです。

思い返せば、家族や親戚には子どもの頃は『かわいい』『細い』など見た目のことをよく褒められていましたが、12歳ぐらいのときに太ってからは褒められなくなって。私は認められていないと思って、そのあたりから自分の外見にかなり執着するようになりました。

だから、今では子どもの外見的特徴について言及するのは褒め言葉だとしても良くないと思っています。見た目が褒められることが“いい子”であるための条件だと子どもは勘違いをしてしまうから」

ーー本当にそうですね。そこからどうやって考えが変わっていったんですか?

前田英里「家庭では、自分の気持ちについて聞かれることがなかったので自分の感情について考える機会があまりありませんでした。そんな環境から離れたいというのもあって、17歳のときにアメリカに留学しました。ホストファミリーは家族間で愛情表現が豊かで、そんな家族の形もあるんだと知りました。あと印象に残っているのが、歴史の授業で先生に『英里はどう思う?』と聞かれたことです。それまで私は意見を聞かれたことがなかったんです。自分の意見を聞かれたことに驚き、自分に意見がないことに気づいてすごくショックで。自分がつまらない人間だと感じてしまい、そこから『なぜ?』という質問にこだわるようになりました。今回の展示にもつながる『なぜ目が大きくないといけないのか』『なぜ足が長くないといけないのか』『なぜ痩せなきゃいけないのか』といった美の基準に疑問を持ち始めたのもこの頃です」

ーー美の基準は文化によっても違うので、一度疑問を持ち始めると、そこに本質はないと思いはじめますよね。

前田英里「そうなんです。でもアメリカから帰国して迎えに来てくれたお母さんの一言目が『太ったね』だったんです。私がアメリカでいろんな人に出会い、いろんな新しい食べ物を食べて、いろんな挑戦をしたのが、『太ったね』だけに集約されてしまったのがすごく悲しかったのを覚えています。しかもそれを聞いた瞬間にその空港にいる日本人のみんながすごく細いことに気づいて、さらにショックで。太っていたら生きていけないと感じてしまいました。そこから過激なダイエットを始めてしまって。『なぜ?』という疑問は持っていたけれど、元々のマインドセットに戻っていってしまいました。テレビを見れば、かわいくないなら『頭が良くなければいけない』『面白くなければいけない』といったメッセージを感じて。私は頭も良くなかったから、せめて面白くなきゃ、とキャラクターをつくっていました」

ーーそこから現在のテーマの作品作りをするようになった転機はなんだったのですか?

前田英里「大学卒業後にマーケティングとブランディングの仕事をしていたときに、恐怖広告の存在を知りました。何かを売るために、『今あなたの顔や体に満足していますか?』といった意味合いのコンプレックスを助長するような内容を押し出す広告が世の中にはたくさんあります。電車に乗るたびに、段々ダメ出しを受けているような気持ちになってしまって。そういったものに抗って、自分をもっと好きになりたいと思い、自分のコンプレックスだったおしりをモチーフにした花瓶をつくり始めました。それが自分の体型に対するコンプレックスを克服するセラピーになっていきました」

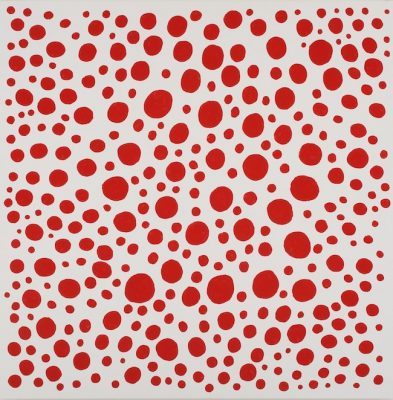

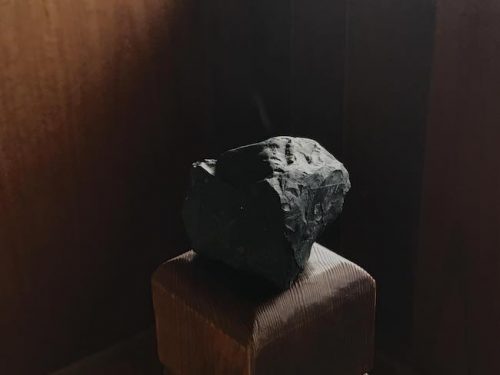

BOUNDARY GURDIAN

鎧や自然の防衛メカニズムからインスピレーションを受けた作品。他人に迷惑をかけず、自分のニーズを後回しにしがちな人に、バウンダリーを設けることは無礼なことではなく、自然で必要な生存の一部であると訴えかけている

ーーなぜ陶芸だったんですか?

前田英里「たまたま近所に陶芸の教室があったというのもあるのですが、土って力を加えても跳ね返ってこないんです。全部自分を受け入れてくれるんです。そうやってはじめたルッキズムに対するための作品づくりが、アーティスト活動への第一歩でした」

ーー世界中にルッキズムはありますが、日本は特にひどいような気がします。アメリカやフランスに住んだことのある英里さんから見て、それはなぜだと思いますか?

前田英里「日本ってルールをすごく大切にするじゃないですか。そのぶん安全だし、交通機関も時間通りにくるし、素晴らしいことがたくさんあります。一方で、ルールがないと不安になってしまう傾向があるような気がします。だから美に対するルールも誰かが決めているんです。それにみんな従っていくことが心地いいんだと思います。しかもそれは、恐怖広告などを使った、誰かがお金を稼ぐためにつくった美のルール。それに気づいたときに、誰かがお金を稼ぐために自分の時間とエネルギーを使っているのがもったいないから、やめようと考え始めました。だから、流行りも何も関係なく、これからは自分が好きなリップを買おうと思いました」

ーーその後パリに住んだことで、どのように考え方がさらに変わっていきましたか?

前田英里「私はたまたま結婚した相手がフランスのパリ出身だったので5年前にパリに移住しました。自分はフランスでは移民だということが、心境の変化に大きく影響しました。向こうには向こうの有害な美の基準はあるんですが、私には関係ないからどの雑誌とか広告を見ても自分に言われている気がしなかった。だからすごく楽なんです。それにそもそも有害な広告の数が少ない。フランスではフォトショップされていたら広告でもそれを明記しないといけません。文化的にもパリでは、すっぴんでも毛を剃ってなくても誰も何も言わない。自分が何をするか、自分がどんな意見を持っているかで評価されるから、自分の中身を育てることに集中できる感覚があります。なので、そういったものから解放されてから、ルッキズムだけではなくて、『性について話したい』『メンタルヘルスについて話したい』と、テーマがどんどん広がっていきました。

去年11月の東京の個展はそういったテーマが詰まった内容になっています。作品を通して人とのバウンダリーを設けることの重要性や、自分の性を知ることの大切さ、美の基準への怒りなどを表現しています。他にも、重荷になっている過去の感情を書いて入れられるちょっとした仕掛けのある作品も作りました」

GUILTY PLEASURE

LOVE PIECE CLUB(ラフォーレ原宿に入っているセクシュアルプレジャーショップ)とのコラボレーション。バイブレーションで感じたセンセーションを表現している。「自分の性を知ることの嬉しさ」を知ってもらいたいという思いが込められている。

ーーフランスをはじめ、いろいろな国でも展示をされていますよね。世界に向けて発信する理由はなんですか?

前田英里「世界中のティーンエージャーが同じ問題を抱えていると思うからです。これは日本だけの話じゃない。国を超えて同じ想いを抱えている人がいるとわかれば心強いと思うんです。

これまでパリ、ミラノ、ロンドン、ストックホルムで展示をしてきたのですが、日本人でルッキズムや性をテーマに活動しているのは珍しいと言われることがあります。それは本当のことだと思います。だからこそやっていかなきゃいけないと思うし、続けていかなきゃいけない。日本が大好きな人には『日本はそんな国じゃないよ』って言われることもあるのですが、素晴らしいイメージの日本の裏には何があるのかを考えなければいけません。その裏には厳しいルールがあって、苦しんでいる人もいるんです。そういうことを展示で説明することもあります」

LIPSTICK MONSTER

有害な美の基準に苦しんだ10代・20代の自分を思い、怒りを表現している。怒りを持つことさえもなかった自分が、怒りを表現できることに喜びも感じている。

ーー最後に、作品を通して鑑賞者にどんなメッセージを届けたいのか教えてください。

前田英里「2024年は『怒り』がテーマだったんです。怒りって第二感情といって、その前に絶対に他の感情があるらしいんです。私の怒りに関する第一感情はフラストレーション。

これからも私のなかのフラストレーションをユーモアを含めてビジュアル表現していきたいです。それを共感してくれる人にそっと寄り添うことができたらと思います。

少し過激に聞こえてしまうかもしれないのですが、私は今反抗期がきているんです(笑)。この反抗精神を作品にして、疑問を投げかけて、見る人にも少しでも問いを持ってほしい。言葉で伝えることも大切ですが、ビジュアルで伝えることも同じくらい大事だと思っていて。そのときに意識が変わらなくても、種を植えることが大事だと思うんです。そしていつか本人が気づくタイミングで私の作品をふと思い出してくれれば嬉しいです。そういった際に寄り添える存在になれたらいいなと思って活動しています」

text Noemi Minami(https://www.instagram.com/no.e.me/)

前田英里(まえだ えり)

フランス・パリを拠点に活動する現代アーティスト。前田のアートは、陶芸を通じて社会問題に対し、ポジティブかつ教育的なアプローチを展開している。前田の作品は、2023年よりスウェーデン・ストックホルムのThe Ode To、イタリア・ミラノのN51など、新進気鋭のギャラリーで展示されている。パリでは、ユニークな花瓶をキュレーションしている1000VASESに選ばれた。2024年7月にイギリスのロンドンで行われた、Artichokeによるグループ展「A Real Woman」では彼女の作品、Diversitileが高く評価され、屋外広告

のビジュアルとして起用。Diversitileは、さまざまな女性の体形をタイルで表現し、社会的な美の理想を批評しながら、互いに支え合うことの重要性を伝えている。

公式サイト:https://www.erimaeda-art.com

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/erimaeda.art/