フィジカルな距離を求められる今、オンラインに没入する時間が増加傾向にある。情報収集や人との繋がりはもちろん大切だが、同時に自身を落ち着いたオフラインの環境に置くこともまた重要だ。自分が求めるものや喜びを感じるものを、己の手を動かして創り上げる時間は、ストレスフルな時代を生き抜くための術でもある。NeoLではハンドメイドのアートで人々を魅了する作家の作品を紹介するとともに、ものづくりの時間へ誘う。

特集の第5弾は、画家として、またキャンバス生地でつくった恐竜の被り物で知られる下田昌克。恐竜への憧れから始まった私的な作品が、COMME des GARÇONS HOMME PLUSやOFF-WHITEからコラボオファーを受けるなど世界中から注目を集めるも、変わらず己の好きなものを好きなようにつくり続ける下田の姿は“創造”の原点を思い起こさせる。

――小さい頃から絵を描くのが好きだったそうですね。

下田「そうだね。絵が中心だけど、粘土や工作、ものをつくるということ全般が好きだった」

――アートやつくることを奨励されるような環境だったんですか。

下田「うちの母親は田舎で育って、すぐ働き始めたから自分がいろんなものを観てこれなかったからと。それで、僕が小さい頃からコンサート、お芝居、展覧会と、いろいろ連れて行ってくれて、観せてくれたんです。自分も詳しいわけではないんだけど、本物を見せたいと思って連れて行ってくれた。その影響もあったのか僕もそういうのが好きで、小学高学年くらいからひとりで映画館に行ったり、ひとりでゴソゴソつくるのが好きだったんじゃないかな」

――絵を描くことが職業となるのが20代。世界旅行中に出会った人々の顔の絵を描いていたことがきっかけでした。

下田「チベットの人たちが誉めてくれたから嬉しくて描き始めたのと、旅行中に日記をつけ始めたのが面白くなったんだよね。日記には写真や風景を描いたもの、食べたもののラベルを貼ったりしていて。旅行のときはご飯もレストランで食べるし、日本での暮らしと違ってやらなきゃいけないことがない。特に僕は遊びに行ってるからなにもしなくていい。それで絵を描いたり、わざわざ糊やハサミを買ってきてものをつくっていた。なにもしなくていいとなったら自分はなにかつくるんだな、だったらつくることは続けられそうな気がすると思った。そのときは仕事も辞めて旅行に出ていて、そこからなにをしていいかわからなかったから、つくることをしていこうかなと漠然と思っていたら、その旅での絵を見てくれた出版社からイラストの依頼がきた」

――いざ絵を職業としたとき、家族は応援してくれました?

下田「いや、反対されていたよ。仕事とは別だと思ってたんじゃない? でも家族に反対されてコンチクショウと思ってやるくらいがちょうどいいと思ってた。以前『情熱大陸』の取材を受けたとき、父親がディレクターに『昔から応援してましたか?』と質問されて『はい。応援してました』と言ってて、思わず横で『嘘つけ』って言ったらそこが使われてしまったんだけど(笑)、自分にとっても描くとかつくるということは“仕事”寄りというより“遊び”寄りだから反対されて当たり前と思ってたし、今でもこんなにずっと遊んでていいのかなと思いながらやってる」

――長くやっていたら効率や慣性に傾いてしまう人もいると思うので、仕事っぽくならないでいるのもすごい。

下田「どんどん仕事と趣味の境がなくなってる。元々あまり緊張しないんだけど、さらに経験も積み重なってきて、趣味との線引きがよくわかんなくなってきた(笑)」

――好きなことを仕事にするとそうなりますよね。

下田「そうだよね。恐竜なんて特に100%遊びだと思ってつくってたら、いつの間にかいろんな人たちのおかげで世に出ちゃって、『あれ、今こっちがメインになりかけてる? ちょっとヤバいじゃん』と思いながらつくってる」

――さらに刺繍も始めたとか。

下田「友人に使わなくなった刺繍の道具をいっぱいもらって、自己流でやってみてる。やりたい絵柄とピッタリ同じ色の糸がないのを合わせていく制約のようなものもあるんだけど、この便利じゃない感じがいいよね。まさか50歳を過ぎて趣味がお裁縫になるとは思わなかった(笑)」

――恐竜たちも最初から自己流でつくりはじめたそうですね。

下田「そう。『恐竜博』(2011年、国立科学博物館にて開催)に行って、帰ってきて家にあった(絵を描く用の)キャンバスの布でつくり始めたら楽しくなっちゃった。最初の作品は自分では格好いいと思って持ち歩いてかぶってみたりしたんだけど、今見ると全然ダメだね」

――最初からかぶれるものをつくっていたんですね。

下田「トリケラトプスのツノをなんとなく自分サイズにつくってみて、そこから鼻先をつくっていったら、できあがりも自分サイズになって。それでかぶってみたら興奮したんだよね。身につけるということは原始的な魅力があると思った。威嚇やアピールだったり、そういうものと関係あるのかなって。初めてウォークマンのボタンを押したときやサングラスをかけたときの感覚にも近いのかな。遮断されて、自分の世界に入って、その心地よさを感じられるしね。その恐竜をかぶってる写真を見たチベット人から、旅行のときに頭に牛の骨とかを乗せて喜んでた写真が届いて、変わらないねと言われて(笑)。昔から骨とか牙とかを身につけるのが好きみたい」

――家にあるからという理由でキャンバス布を素材にしたということですが、骨や恐竜という硬いものを再現するのに柔らかく縫えるものでつくり始めたのも面白いですね。

下田「以前、川久保玲さんに『なぜこの布なの?』と訊かれたことがあって。『家に転がってる自分にとって一番意味がない材料だから』と答えたんだよね。他の素材を“選ぶ”とそこに意味が出てくるけど、これはただの材料だからって。『いい答え』と言ってもらえた」

――本当にいい答え。裁縫は普段からされていたんですか。

下田「全然。恐竜をつくりはじめて10年くらい経つんだけど、25年くらい前の誕生日に家庭用のミシンをもらったことがあって、自分の洋服にポケットをつけたり、帽子をつくったりしてたんだけど、強引なことをやってすぐ壊してしまった。だからミシンという道具があるなというイメージは自分の中にあったのかも。

恐竜の場合、最初は布をガムテープでとめて固めたりしてたんだけど、縫った方がいいなと手縫いでやり始めて、途中からミシンになっていった。半年くらいで調子悪くなるから、2台買って1台ずつ修理に出しながらやってる。無理矢理突っ込んで縫ってるからか、ミシンの針が入る金属の穴の部分が削れて穴がでかくなってしまうんだよね。そこに糸が引っかるようになって切れてきたら修理に出すというのが目安(笑)。ちゃんと使えばこんなことにならないと思うんだけど」

――ミシンは簡単そうに見えるけど、実は糸の通し方とか難しくて苦手なんです。だからこんなに縫えているのはすごい。

下田「僕もめっちゃ苦手(笑)。いまだに上糸や下糸の調整がちゃんとはわからない。最初の家庭用ミシンはいろんな縫い方ができて、だからこそますますわからなくて。職業用ミシンにしたら直線だけだからやりやすくなった。ボタン付けとかややこしいことはできないけど、太い針がつけられたり、分厚いものも縫えて、直線だけ力強く縫ってくれるから、『ミシンの語源はマシンだもんな!(Machineが転訛) 道具っぽくて格好いい!』と思いながらやってる。JUKI(重機)って名前もいいよね。やってるうちに布に綿を挟んで縫って硬くしたり、折り曲げた状態で縫って自立させたり、段々立体的にもつくれるようになってきた」

――縫った糸の下にオレンジっぽいラインが見えてるものもありますが、あれは下絵?

下田「マッキーで目安の線を引いたもの。マスクをつくるときは丸めてかぶれるところまでつくって、実際にかぶって、マッキ―でここが目、ここが鼻って描いて、そこを切り抜くところからスタートするんだよね。その姿はチョー格好悪いと思う(笑)。最近はなくなってきたけど、昔は線を引いて、『ここを縫い詰める』と書いたのがそのまま残ってたりした(笑)。縫い目は表に出ちゃってるわ、下描きは残ってるわ」

――でもそのプロセスが感じられるところも魅力になってますよね。机上ではなく、実際につくりながら見つけていったやり方でもあるし。

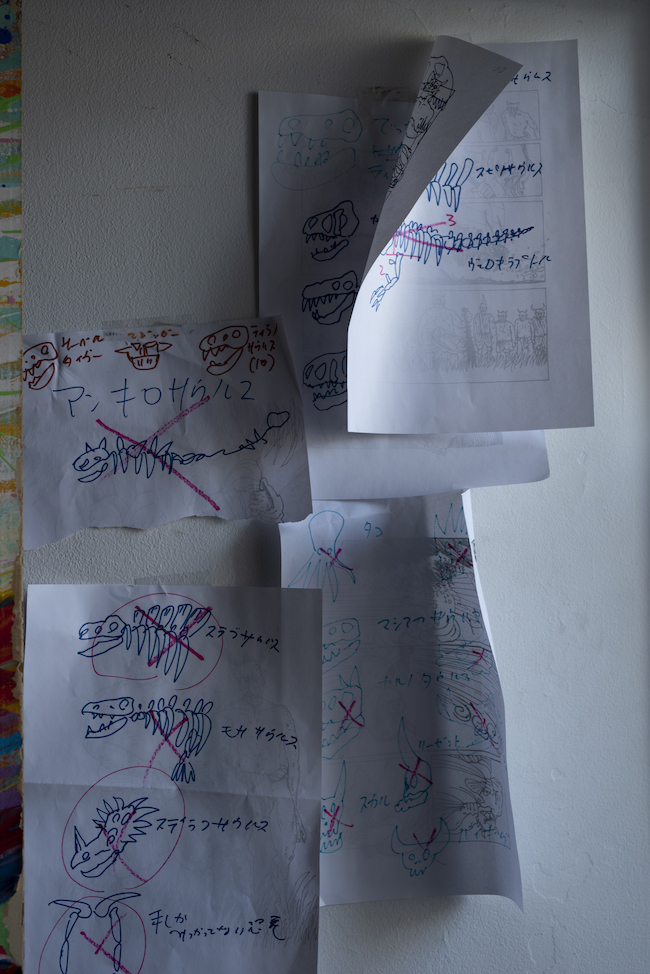

下田「図鑑や模型で調べたり、スケッチも描くよ。いつもはかぶるだけだけど、肩にかける装着の仕方ができるかなと描いてみて、実際につくっていく中で首回りのトゲを大きくしたら格好いいかなってこうなったり。逆に言うと、これくらいしかスケッチはない(笑)」

ーー最近は恐竜以外のものもつくられています。

下田「この間は『マンモス展』(日本科学未来館)を観に行って、永久凍土から出てきた鼻や皮膚が格好よかったから感動してマンモスをつくった。マンモスでつくりたいのは骨じゃなくて皮膚だから、皮膚をどうやってつくろうと皮膚だけをつくり続けて半年過ぎたりして。今まで骨をつくってたけど、皮膚をつくってなかったんだよね。あと最近気になってるのは甲殻類。外で守る骨だからプロテクター感があるし、ああいうのをつくる方法はないのかなって。硬いものでつくっても面白いかなと思うんけど、やっぱり布とミシンでつくるかなあ」

――絵にしろ恐竜にしろ、はたまた刺繍にしろ、実際に手を動かしてつくることが下田さんの作品の基盤になってます。手でつくることにこだわるのはなぜ?

下田「ちょっとだけパソコンで絵を描くこともやってみたんだけど、五感が余るというか、やっぱり紙と色鉛筆が良い。色の調子を変えようとかやり始めちゃうのもしゃらくせえなって。あとイラストレーター の展示でプリントしたものが額に入ってるのを観た時に、なんとも言えない気持ちになっちゃったんだよね。これをわざわざ観るってどういうことだろう、観たいのはこれじゃないと感じて、やっぱり僕は手描きでいこうと思った。きれいに仕上げようとかからも離れよう。手でつくる方に行こうと思った。

僕はつくるのも好きだけど、つくってるときに手が汚れるのも好き。そこでする匂いや感触も好き。手でつくると“偶然”もいっぱいあるしね。手でつくるのって時間もかかるし、つくったものが山積みになって残るし、鈍臭いんですよね。鈍臭いけど、大事だと思う。そうじゃないと実感が得られないような気がしてしまう」

photography Yudai Kusano(IG)

text & edit Ryoko Kuwaharam(T / IG)

下田昌克

1967年、兵庫県生まれ。絵描き。1994年から2年間、旅先で出会った人々のポートレイトを色鉛筆で描き始める。2011年よりプライベートワークでハンドメイドの恐竜の被り物をつくり始める。2018年のメンズコレクションのショーにてコム デ ギャルソン・オム・プリュスにそのヘッドピースが採用され、パリコレに恐竜が登場した。また、パリにて開催されたOff-White™ 2021FWのランウェイショーでは下田によるヘッドピースをまとったモデルたちが滑走。近著に「恐竜人間」(パルコ出版)「恐竜がいた」(スイッチ・パブリッシング)絵本『死んだかいぞく』(ポプラ社)など。

https://www.instagram.com/shimodamasakatsu/