バイオアートやスペキュラティヴ・デザイン、デザイン・フィクションなどの手法によって、テクノロジーと人がかかわる問題をテーマとする作品を発表する長谷川愛。その著書『200XX年の革命家になるにはーースペキュラティヴ・デザインの授業』には、社会が窮屈だと感じた場合、アートやデザインを通じてどのようにその世界の可能性を広げていけるかが示されている。COVID-19以前とは様相が全く異なる今、我々はどのように世界の可能性を広げられるのか、そして社会/公との向き合い方は。長谷川に問うた。

――『200XX年の革命家になるにはーースペキュラティヴ・デザインの授業』が素晴らしく、歴史や概念から具体的な実行までのプロセスがシェアされていることに感動しました。そこには「根本的な問いから始まるアートやデザインを通じて、実世界を認識し批評的に見つめる洞察力、オルタナティヴや可能性を思索する想像力、サイエンスやエンジニアリングによる開発力、社会につなげる実装力、この4つの力を育てることで世界と繋がる」と書かれていましたが、これは激動の最中にある今まさに必要とされていることだと思います。まず、こうしたことを提案されている長谷川さんがCOVID-19下にある現状をどのように認識し、繋げていこうとされているかをお聞きしたいです。

長谷川「すごく難しい質問ですね。“ブラック・スワン”(予測ができず、起きた時の衝撃が大きい事象)という言葉があったじゃないですか。あれは金融危機に関してでしたが、COVID-19などに関しても実は専門の研究者にとっては想定内のことだったんですよね。だからこれからの未来などを考えるにあたって、フューチャーコーン(PPPP/一番左をPresent現在とし、そこからまっすぐ進んだ先に三角形の未来がある。そこにはPossibleあり得るかもしれない未来、Plausibleもっともらしい未来、Probableほぼ確実に来る未来、という幅があり、Prefable来てほしい未来のためにデザインを使うという図/考え方)でも、私たちが考えたくなくて目を背けている、でもその可能性についてはググったら出てくる“ブラック・スワン”と“グレー・ライノ”(灰色のサイ/高い確率で存在し、大きな問題を引き起こすにもかかわらず、軽視されがちな材料、問題)のようなリスクを考慮し、それを前提に、望ましい未来からちょっと外れたとしてもいろんな未来の可能性を見ていかなくてはいけないと思いました。それは災害学の人たちがやっていることと近いのかなと思います。災害学には科学的な面と社会科学面とがありますが、私は今その両側面に興味を持っていて。特にこれから大変な規模の台風などが増えてくるとも言われていて、地球環境、天候が今まで考えられていた“普通”じゃなくなるということもあるので、今一度リスクを見直すことに強い関心がありますね。

そこで次にやろうと思っているプロジェクトが富士山の噴火に関してなんです。来年の2月6日から21日まで寺田倉庫さんのアート・コンプレックスで『富士山噴火茶室』という作品を展示予定なのですが、東京の人にとって今のグレー・ライノとはなんだろうと考えた時に、富士山の噴火かなと思ったんですね。実は内閣府なども富士山が噴火したらどうなるかというようなまとめ(http://www.bousai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/index.html)を出していて、例えば宝永噴火と同じレベルの噴火だと、場所にもよりますが東京に5-10センチくらいの火山灰が降り積もり、全ての機能が停止する。電気も水道も止まり、西に向かう電車も富士山の周りで分断され、飛行機も止まり、流通が危ないといった話はされているんだけれど、私はそういったネガティヴさをどうやってポジティヴに転換していくかということをやりたいんです。ディストピアをやりすぎると恐怖ポルノになって思考停止を招いてしまうので、そうではなく、悪いと思われていることをよりポジティヴに捉えて転換することを考えたいと思って、『富士山噴火茶室』ではいろんな方をお茶室に招いて、こういうことができるのではないか、こういう楽しみができるんじゃないかということを話し合うということをやっていく予定です」

――可能性が低いと思われていても、あり得るかもしれない未来を予測するというのはとても興味深いです。今回のCOVID-19でもそうですが、こうしたパンデミック時には社会的弱者と言われるような方々にしわ寄せがきやすく、差別や迫害も横行しやすい。そうした対人でのネガティヴをポジティヴに変えるためには具体的に、予測以外にどういったことができるでしょうか。

長谷川「これもまた難しい質問ですね。おっしゃるように、ポジティヴに考えられるというのは余裕があるからなんですよね。だから今私がやろうとしていることは、余裕がある今の段階からやっておこいうよという、ある意味備えの一つ。そうなってからポジティヴに捉えるというのは、大変な目にあっている人たちにとっては難しいと思う。レベッカ・ソルニットの『災害ユートピア』(亜紀書房)という本は、災害のポジティヴ面にひたすらフォーカスしているもので、災害が起きるとひどい面しかニュースにならないから悲惨な出来事が待っていると思うけど、人との繋がりのようなことでいうと意外とポジティヴなことがあったというような話が色々リサーチもされたうえで書かれています。興味深かったのが、災害が起きるとエリート・パニックが起きるということ。みんながパニックになるんじゃないかと慌てた上層部の人たちがパニックになる。それで軍隊を送り込まないと、市民を制圧しないと、というようなことを考えるのですが、実際には避難所で互助会的に優しいコミュニティが立ち上がっていて、そこでどういう助け合いがあったかなどが描かれているんですね。エリート・パニックに似ているものとして、アメリカだとハリケーンが起こった後などに、白人男性たちが治安悪化を恐れて自警団を作り多くの黒人を殺していったという話(2005年のハリケーン・カトリーナ発生後に少なくとも11人のアフリカ系アメリカ人が白人の自警団に射殺された)もありますが、そうしたことを知れば知るほど、やはり災害学の半分は社会科学だなと思います。どういう人がどういう行動を起こすのかがわかっていると、それに対しての設計も事前にできやすい。エリート・パニックを起こさせないようにするためにはどうしたらいいのか。またはエリートの人たちはパニックを起こしやすいから、それに対して私たちは事前にこういうことができるのではないかということを設計していくこともできるのではないでしょうか」

――長谷川さんの作品「Alt-Bias Gun」(「非武装で警察に銃殺された黒人」の過去数年のデータから殺されやすい人を学習判別し、条件に合った場合は銃の引き金を数秒止める)に関しての箇所で、研究によると偏見を持っている人間が対象を見たときに反射的な脳の反応があり、そこに自由意志は存在しないということも書いてありました。だからこそ予測して設計するということですね。

長谷川「Alt-Bias Gunを制作して気づいたのが、彼らが持っている偏見というのが恐怖下において自動的に攻撃的に表に出てしまうということ。だから私たち、特にアーティストたちが事前にできるのは、その文化的な偏見のイメージを変えていくことしかない。もちろんいろんなレベルがあるんだけど、日常的にやることはやっぱりそれで、偏見や分断を生まないために、今自分はこういう情報を得ていて、偏見でこの人を見ていてこれがそういう反応に繋がっていくんだとちゃんとわかってもらう。そこはもっとテクノロジーが頑張れるはずなんです。ナチスのこともその本で書いたと思いますが、バイアスを持っている人たちに対してそのバイアスをクレンジングするような情報を与えたり、過去の事件に関するニュースなどを掘り返して見せるなど、やれることはたくさんあったじゃないかと思うし、これからもあるんじゃないかなと思っていて。同時に、武器や技術のあり方に対してプレッシャーをかけていくことも必要だと思っています。本当にどういう方向からこれから次の緊急事態が来るかわからないから、備えるしかない。

また、今回のCOVID-19下で興味深かったのがトリアージ(災害などで同時に多数の患者が出た際に治療の優先度を決定して選別を行う)です。イタリアでは老人から人工呼吸器を諦めてもらうという話があり、NYでは17歳以下を優先、ドイツは老人差別や二重加重にあたるため年齢での線引きはしない、3人の医師で決めるなど、国ごとの倫理観が如実に出ていたんです。日本においては、COVID-19の現場の医師にトリアージをさせず、かかりつけの医師がトリアージ診療をやっていたらその医師に診てもらって重症化する人たちは対応をしている病院に行かせるというシステムだった。トリアージをしているのは現場ではなく、現場に行く手前のお医者さんという、そのマイルドな線の引き方がすごく日本っぽいなと。そうやって命の線引きに関する学問、研究をしている人たちがいるわけですが、もしそれが今後自動化するとしたらどういう風に自動化され、どういう人が優先されるのかが気になりました。ある意味Alt-Bias Gunも死の線引きを物に託すということをしていたのだけれど、医療機器や医療のものがそうなった時にどうなるのかを最近考えています。どういう情報を入れていくのかが設計の一歩になるし、そこに誰が気を配るかという」

――確かに、偏ったデータでは偏った線引きがされてしまうというのは既に実証済みですよね。そしてその日本のマイルドな線引きというのは自粛要請というところでも垣間見れます。公衆衛生を謳いつつも個の判断に委ねることで保障がなされないとなど、公と個を鑑みる機会が増えているものの、日本では政治に関してのアクションが極端に少ないために変化が起きにくいという問題もあります。

長谷川「政治に関しては、最近はシビック・テック(市民と政治を繋げるテクノロジーによって問題を解決する取り組み)の研究が気になります。台湾の人たちはそれが本当にうまい。私たちは政府にシビック・テックをもう少しどうにかしろという圧力なり、政治的な働きかけをしてもいいと思うんですよね。あとは個人個人で勉強していくしかないなと思います。現状への違和感に気づき、本当はもっといいものがあるんじゃないかということを予想してもらう。意外と自分はこういう暮らしができたんじゃないかとか、今が幸せだと思ってるものについて疑う、逆に不幸だと思っていることについても疑ってみるということをしてもらうしかない。だからアーティストはもっと『夢想』してもらう材料を提示するしかないんですよね。でも本当に困窮している人たちは見ることができる世界がすごく限られてしまうし、そういう人にとってはアート、特に美術館系のアートは届かないかもしれないということが本当に辛いし、無力感を感じます。今は多くの人が無力感を感じている状況なんじゃないでしょうか」

――その窮しているところに届かせるのが本来は公共、福祉であるはずです。

長谷川「そうなんですよね。政府は、特に弱者には自助、共助を押し付けようとしますが、それを前提に設計してはいけないとも思います。昔は宗教があり、政治と癒着したりもしていたけど、ネットワークとして人々を支えるというある種のレイヤーではあったんだろうなと思います。今ではNPOだったり会社だったりするんでしょうね。本当にこれといって新しい答えなんてなくて、昔からずっと人間はこの苦しい暮らしから逃げるにはどうしたらいいんだろうとか、この政府からどうやって逃れるんだろうかということばかり考えていたにもかかわらず、なかなか解決しないなあと。香港や中国など、この時代においてもあまりに暴力的すぎて、本当に国外逃亡するしかないというような場所もあったり」

――ウイグルの問題もそうですが、断固として干渉を許さない姿勢ですよね。

長谷川「アート業界にも影響が出ていて、去年北京で展示するはずだったのが、日本と台湾の人はこの回では展示できないので別の巡回展とかで展示しましょうという話になったり。それがCOVID-19で一旦早めに中止して、再開となった時に、主催のアルス・エレクトロニカ(世界最大のメディア・アートの祭典)が、中国に対する香港の反政府活動をサポートしていたような活動に賞をあげたということで中国が怒ってしまって、アルスの関係の展示は一切中止されてしまった。アルス・エレクトロニカはメディア・アートだからまだマイナーなものなんだけど、そこに対しても口出しをしてくるようになったんだなあと。中国の友人たち、特に海外によく出ている子たちは国がやっていることをわかっているんだけど、表立って絶対にそれを言うことができないんですよね。何を考えているのか本心を聞けないからすごく難しいなと思うし、分断を感じてしまう。その分断をどうしたらいいのかと言うことを藤井太洋さん(小説家。『オービタル・クラウド』『ワン・モア・ヌーク』など)と話していた時に、結局個人的なネットワークを自分たちで持っていくしかないんだと。でも今はネットでしか繋がれないし、ネットのやり取りは残るから絶対に本心は言えないだろう。今まで実際に会えるということの良さって、そういう意味であったんだなと身の回りの話としてはあります」

――日本でも「あいちトリエンナーレ」しかり、アートの現場にも規制が及んでいます。

長谷川「対岸ではなく、日本も進んでいってる道ですよね。あれの怖かったところは政府だけじゃなく普通の人たちも同調していったところ。私が子供の頃は、戦争に対して反省の意を見せない人たちが非常識とされていたのに、今はなぜこうなったんだろうなと思って。結局国同士の政治の話、パワーバランスの話になってしまうところもあって、政治家たちはそれを話題にしてほしくないんでしょうね。モーニングアフターピルの薬局での普及もなかなか進まないし、政治のことを考えるとすごく絶望的な気持ちになるんだけど、『災害ユートピア』には災害が起きるとみんなの不満が爆発して革命が起きやすく、政府を変えるチャンスともあります。変化を起こすためには、まずみんなに政治がどう生活に関わっているかを知ってもらって、どう思いますかと問いかけ、そして政治に自分が意見を言えるとわかってもらう、政治に対してもう少し参加しやすいデザインをしていく。そういう風にアプリの開発など、シビックテックのあり方でカルチャー化していけば変わる気がするんですよね。ロビイングをどうデザイングするか、どうアートに持っていくかというような話だと思います」

text & edit Ryoko Kuwahara

長谷川 愛

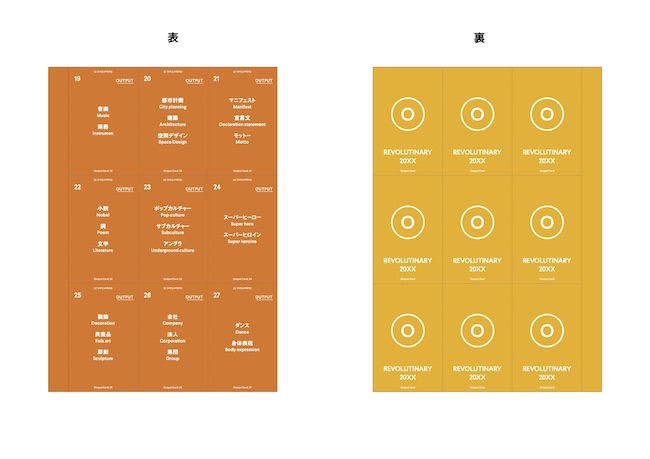

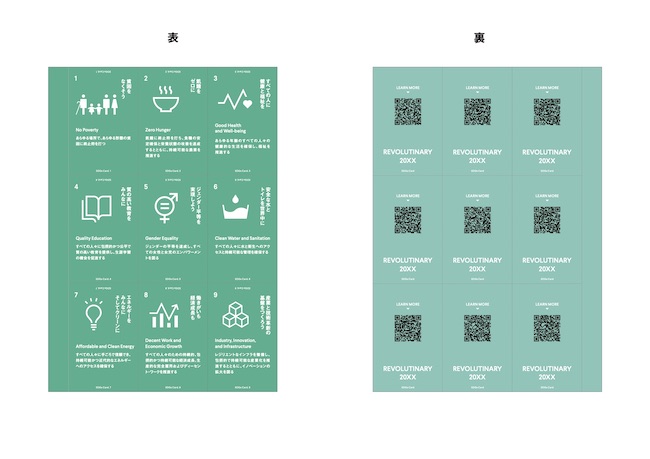

『200XX年の革命家になるにはーースペキュラティヴ・デザインの授業』

(ビー・エヌ・エヌ新社)

http://www.bnn.co.jp/books/10220/

長谷川 愛

アーティスト、デザイナー、バイオアートやスペキュラティヴ・デザイン、デザイン・フィクションなどの手法によって、テクノロジーと人がかかわる問題をテーマとする作品を発表。IAMAS卒業後、渡英。2012年英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(MA)修士号取得。2014年から2016年までMITメディアラボにて研究員、MS修士号取得。2017年4月から東京大学 特任研究員。《(Im)possible Baby((不)可能な子供)》が第19回文化庁メディア芸術祭アート部門にて優秀賞受賞。森美術館、アルスエレクトロニカなど、国内外で多数展示を重ねる。

https://aihasegawa.info/work

https://twitter.com/ai__hasegawa