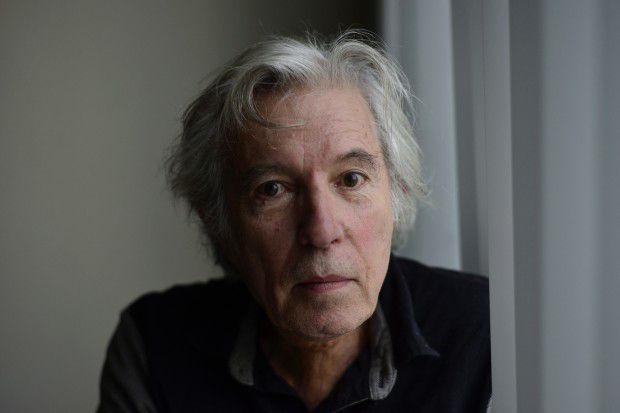

“近代彫刻の父”オーギュスト・ロダンの没後100年を記念し、パリ・ロダン美術館全面協力のもと、名匠ジャック・ドワイヨンが監督した本作は、ロダンの人間性とともに“創造”の種から傑作が生まれるまでの果てないプロセスを描いた、作り手の魂の肖像とも言える。来日を果たしたジャック・ドワイヨン監督に、音楽家のJan Urila Sasが対面し、同じ作り手としての視点から、ロダンと監督の関係性、芸術作品の生み出し方までを問う。

——初めまして、Janと言います。音楽を作っています。

Jacques「音楽家が映画についてインタビューするのもよいですね。では、全て音楽にからめてお答えを返しましょう」

——(笑)。ありがとうございます。まず、ロダンの彫刻作りと監督の映画の作り方に共通することはありますか。

Jacques「ええ、ロダンが私に訴えかけてきたのは大いに共通点があったからだと思います。当時はブルジョワ出身でなくてはアーティストになれなかったのですが、ロダンは貧しい階級の出身で、芸術学校も出ていません。私も映画学校を出ていないけれど、そのことを後悔したことは一度もありません。また、ロダンは初めから決めて石を削っていくのではなく、粘土で何体も習作をつくった後にようやく彫刻にうつしていきます。それは私が20、50とテイクを重ねて撮っていくのと同じです。なにができるのか、どういう方向に行けばいいものができるのかということが決まってしまっていたら良いものができない。探すことが必要なのです。映画の中でも、彼がバルザック像の完成に至るまで、工夫と探求を続けていくことがわかります。そして最初と最後では大きな変化を遂げている。映画の撮影をしているときも同じです。脚本の通りに完璧にやればいいということではない。その作品のテンポを見つけなくてはいけないのです。私はベートーヴェンの最後のソナタ(ピアノソナタ第32番)を愛していますが、演奏家によって天国に連れていってもらえることもあれば退屈に聴こえることもあります。同じ音符でも演奏家で大きく異なるのだから、映画はなおさらに役者によって影響を受けます。言葉を使って脚本を書いているときにはテンポは見つかりません。役者が演じてみて初めてそのシーンのテンポがわかります。コミカルで軽いシーンだと思っていたのが、実は悲劇的なシーンであったというように、自分で書いているときにはわからなかったことが見えてくることもあります。俳優、セット、セリフ、気分、体験、それらが混じり合った中でテイクを重ねていくことで、生命が宿るのです。

働くことが好きで、探すことが好きで、楽しめる——それがロダンと私の共通点だと思います。深く探せばなにかが必ず見つかる。ゆえに、ロダンも私も粘土をこね続けるのです」