西東京市というのがある。

西と東という並びは、案外見慣れないもので、これが東西ならよくあるけれど、左右が入れ替わっただけで、意味すら変わってしまうような錯覚は、実は日常のいたるところに散見できるのではないか。私たちのイメージは、常に固定化へと働き続け、ぶれのないものへの美化に向かう。

だが、それは安心安定を得たいがための自動化された心の作用であって、じつは世界は綻びに満ちている非対称なものだ。それなのに、ちょっと位置が入れ替わっただけで、大きな変化があるかのように思えるのは、変化を望まずに固定化へとしゃがみ込もうとする私たちの生物としての脆弱ささえ匂わせている。

とはいえ、その錯覚を象徴する例がぱっと浮かばないのは、理屈と勘が先に来て中身が置き去りにされてしまう私の性格の象徴ではある。

西東京とは、土が多い場所である。もちろんそれは体積のことではなくて、面積のことで、分かりやすく言えば、畑が多い。つまり田舎だ。東京の、西にある、東京らしからぬ土地である。

とはいえ、東京らしい場所というのが渋谷や銀座などの大都市部というのは、都外の地方住人のイメージであって、私のように東京に生まれ育った者からしたら、東京にもいろいろある、というのは当たり前のことで、西東京を東京らしくないとは実は考えていない。この田舎の東京も、東京の顔の一部を担っている。

そしてこの多面的な東京の中でも、私が住む西東京から地理的にも性格的にも大きく離れているのが、東東京の湾岸部である。

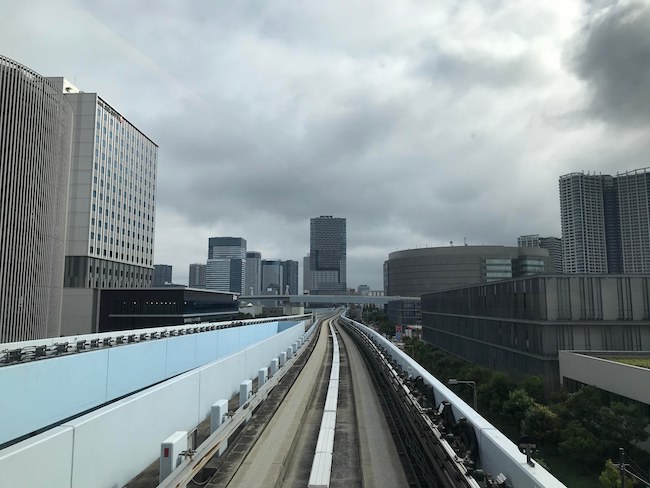

東京ビッグサイト、国際展示場、テレコムセンター、東京テレポート。新興地まるだしの駅名を羅列するだけでも、そこがいかに西東京から隔てられた場所にあるかが分かる。ちなみに西東京の駅名は、田無、東伏見、保谷、ひばりヶ丘な具合だ。

そして、私はその東東京の新興地がなぜだかことのほか好きなのだ。後からとって付けたような理由なら、いくつか用意できるが、こればかりは生理的に好きだと言う他はない。

コンクリート、ガラス、アスファルト、プラスチック、それらのマテリアルによって空へと伸び、地表を覆った新たな建造物は、もはや誰かの作為によって生み出されたアート作品にしか見えず、そうだ、私はきっと人手の臨界点に立っているような昂りに毎回やられているのだし、やられに訪れているのだろう、と思う。

その日、私は友人と2人で朝の8時半に東京ビッグサイトいた。

モノレールのゆりかもめは、一本遅らせても必ず先頭に乗ることにしている。そこからの眺めは、子供の頃に抱いていた未来の世界そのもので、このまま宇宙へと続いているような錯覚をもたらしてくれる。まるで浮遊しているようだな、と幼馴染の彼が呟いた。浮いているようだな、ではなく、浮遊を使うんだ、と私はちょっと驚いた。浮いて遊ぶ。それは誰かの生き方のようでもある。

沖縄暮らしを2年で切り上げたその幼馴染の彼は、沖縄で乗っていたミニクーパーをあっちで手放さずに、フェリーに乗せて東京まで運んだのだ。そのクーパーを引き取りに行くのに付き合ってくれないか、と言われた時、「付き合ってくれない?」と中学生の頃にその彼に言われたことを思い出した。

今となっては、付き合ったのかどうかさえも思い出せずにいるのだが、それは彼には伝えていない。キスをしたような気もするが、それは別の先輩だったのかもしれない。きっとあの頃は、そのことについてドキドキしながら過ごしていただろうに、今となっては陽炎のようでしかない。すでに充分すぎるくらいに分かっていることだけど、思い出はひとつひとつ消えていく。しっかりと、確実に。そしてやがて、自分の名前さえも思い出せないような朦朧とした状態で、一生を閉じるのだ。あんなに時間と労力を費やして、時には愛さえも注いで満たした日々さえも、泡のように消えてしまう。やはり成果主義よりも刹那主義こそが人生の正しいフィロソフィーなのだな。

私たちは、東京ビッグサイト駅を降りてすぐの大きなビルの中にあるタリーズに入ってモーニングセットを注文し、通勤人たちが大勢吸い込まれるようにビルに入っていくのを眺めた。一級河川の本流の脇に取り残された名もなき小石の気分を味わうことになりつつ、一方でアウトサイダーの定位置の居心地良さを味わうことでもあり、相反する気分を朝から楽しんだ。

幼ななじみの彼は携帯のメールやニュースをチェックしているようで、時々メジャーリーグの結果や、天気予報の情報を断片的に呟いているけれど、それは独り言のような音量で、きっと私がいてもいなくても、彼はこんな感じで1人でつぶやいているのだろう。

相手がいてもいなくても何も変わらない瞬間の重なりは、ミルフィーユのように堆積して日々の主だった層を作っている。そこに僅かに差し込まれる他者の気配や言動、そしてセックスなどの触れ合いは、人生という孤独にアクセントやコンマ、ピリオドをもたらすけれど、それらは言ってみればスパイス程度の重さしかない。その軽さに恐怖を覚える人たちは、やたらと声高に永遠を言うけれど、それは事実ではない。薬で言えば、対処療法でしかないのだ。残念ながら。

人生の孤独を受け入れている人は、決して永遠ということを語りはしないし、絶望もしない。雨が降れば、多少は肩を落とす気分になるかもしれないが、次の瞬間には雨を楽しむ技術を思い起こすのだ。どうなったって、その場凌ぎでどうにかなると。

沖縄でホテルマンとして働いていた彼は、学生時代から鍛え上げた中国語の能力を買われて結構な高待遇で迎えられたのだけど、コロナで激減したインバウンドのせいで、職場の活気はなくなり、彼の高待遇のこともあって人間関係もぎくしゃくして、結果、一旦沖縄を引き払うことになった、というのがざっくりとした彼の説明であった。私には分からないけれど、彼の話す中国語の発音はとても美しく、大陸からの中国人からいつも褒められていたと彼は自慢げに話した。

彼は北京語だけでなく広東語にも通じ、インバウンドを期待する沖縄のホテルにとっては2人分の価値があっただろうし、身長183センチで、学生時代はモデルのバイトもしていた容姿もあり、私はてっきり彼の言葉は中国人の彼女たちから学んだとばっかり思っていたのだが、中国人のガールフレンドなんて1人もいなかった、と彼は言うのだった。

それを鵜呑みにするなら、彼の語学の才能は結構なものだと言わざるを得ない。文法と会話の両方をマスターするには、相応の時間と粘りが必要だ。だが、彼に言わせれば、才能だよ、才能、というだけであった。

ホテルを辞めたのを記念して染めたという金髪は、正直彼には似合っていなかったけれど、ある職業環境では許されないことをすることで、踏ん切りをつけたいと願うのは、彼の勝手だし、そういう思い切りが次へと繋がるのかもしれない。

彼のミニクーパーの引き渡し開始時間の9時を過ぎたので、私たちはテーブルに残ったトーストやコーヒーを胃袋へと移動させ、埠頭へと向かった。

運河に架かる橋を渡り、徒歩20分ほどかかって現地へ到着した。野球ができるほどの海に面した眩い駐車場には二十台ほどの車が停めてあり、黒いミニクーパーの姿もそこにあった。私がその車を指さして、あれでしょ?という顔をすると、彼は、あれだよ、という顔で頷いた。

私の知っているミニクーパーのイメージはもっと小さいものだったが、それは口にしなかった。私の経験上、男たちは女の車に関する浅い知識を軽蔑する傾向があるからだ。どんなに国際情勢に長けた知識を披露できても、その後で、ポルシェをイタリア車だと勘違いしていたと知られたら、しばらくは知性の格下に置かれてしまうのだ。それはパスタの種類を10も言える男が、モッツァレラチーズが元からホルスタインの乳から出来ていると信じ込んでいることに似ている。

私は、引き取りの手続きを進めている彼の横で、東西海運という社名の看板を見つめていた。西東海運、東西海運、うん、やはり全然イメージが変わる。太陽は東から登るから東が先に来た方が収まりがいいのか、それともこの配列に親しんでいるからか、などと自問しつつ。この並びは、中国の影響だろうか、それとも日本独自のものなのだろうか、中国の影響だとしたら、風水の影響もあるのだろうか、それとも中国の詩人の作品にあるのだろうか、などなど、たかが並びなのだけれど、気になった。

私たちは担当者に導かれてミニクーパーへと歩き、そこでエンジンをかけたり、傷などないかチェックした。何も問題ないです、と彼は何かの宣言のように言い、担当者は満足げにうなずいて、全てが完了した。

ミニクーパーのエンジン音はちょっと大袈裟な感じがしたが、それはやはり彼には伝えなかった。エンジン音というのは、その車の半分以上の価値を占める、と昔付き合った男に言われたことがある。その半分とやらを認めない発言は、乗車拒否の憂き目にあうかもしれない。もちろん、ゆりかもめの最前列に再び乗ることはやぶさかではないのだが、ミニクーパーからの東東京も味わいたかった。

東西海運の東西、西東京などを例にして、私は彼に文字の並びについてを語って聞かせた。彼はホテルマンが顧客のリクエストを聞くような面持ちで、最適な箇所でうなずき、内容に対しての完璧な理解を示しているかのように振る舞った。片手ハンドルではなく、教習所で習うような10時14時の場所に手を置いて、姿勢はリラックスしつつも背筋がすっと伸びていた。誰かに似ていると思ったら、確かに俳優の中川大志似だった。そのことを彼に伝えると、誰それ?という返事だった。彼に言わせれば、芸能人には全く興味がないそうだ。

興味がないことには好奇心さえもわかないタイプというのがいて、彼はそれに属していた。私が中川大志について多くの言葉を費やして説明しても、鼻先で返事をして全く興味がないことがはっきりしていくだけだった。

それでも私がこの湾岸エリアが大好きだとわかると、この出島のような一帯をぐるりと巡ってくれた。車移動をしない私にとって、徒歩とは違う視点からの眺めと速度はとても刺激的で、西東京からやってきたかいがあった。

彼は信号待ちで思いついたように、西東京の西東の並びについて彼の感想を呟いた。

その並びについては正直なんとも思わないのだけれど、と前置きして、沖縄では東をアガリ、西をイリ、と呼ぶんだといい、続けて実は北はニシなんだよと言った。つまり、並びだけでなく、読みも入れ替わることもあるってことだ、と彼は私の興味に沿ってそう言った。

北が、キタではなく、ニシになる。東をアガリ、西をイリと読むのは明らかに太陽の運行を反映していると思われた。

ところでさ、僕たちって昔さ、彼をそう言いかけて、誰かに背後から口元を押さえられたかのように続く言葉を飲んだ。私は昔付き合ったことがあったっけ?という言葉が次に来るのを想像した。そしてその質問に対しては、私には正確な返事ができない。もし付き合ったとしても、超短期だったはずだ。

ところでさ、ちょっともし違ったらごめんなんだけどさ。彼は前方への注意を怠ることなく、ハンドルを握ったまま、いよいよ次の問いを投げようとしていた。私もいよいよかと身構えた。

僕たちって、昔一度だけ車の中でやっちゃったよね、確か成人式の帰りに。

私は、彼の横顔をまじまじと見つめた。成人式、カーセックス?いくらなんでもそれは私ではない。私が彼と関わったのは中学生の時だけだ。え、そういうこと?彼は、私をそもそも最初から誰か別の人と勘違いしてないか?つまりその、アガリとイリが入れ替わる以上のことになっていないか?

へへ、冗談だよ。中川大志はそう言って鼻で笑った。その笑い方は、ホテルマンらしからぬ下品であった。

#1 裏の森

#2 漱石の怒り

#3 娘との約束

#4 裸を撮られる時に、百合は

#5 モルディブの泡

#6 WALKER

#7 あの日のジャブ

#8 夏休みよ永遠に

#9 ノーリプライ

#10 19, 17

#11 S池の恋人

#12 歩け歩けおじさん

#13 セルフビルド

#14 瀬戸の時間

#15 コロナウイルスと祈り

#16 コロナウイルスと祈り2

#17 ブロメリア

#18 サガリバナ

#19 武蔵関から上石神井へ

#20 岩波文庫と彼女

#21 大輔のホットドッグ

#22 北で手を振る人たち

#23 マスク越しの恋

#24 南極の石 日本の空

#25 縄文の初恋

#26 志織のキャップ

#27 岸を旅する人

#28 うなぎと蕎麦

#29 その部分の皮膚

#30 ZEN-は黒いのか

#31 ブラジリアン柔術

#32 貴様も猫である

#33 君の終わりのはじまり

#34 love is not tourism

#35 モンゴルペルシアネイティブアメリカン

#36 お金が増えるとしたら

#37 0歳の恋人20歳の声

#38 音なき世界

#39 イエローサーブ

#39 カシガリ山 前編

#40 カシガリ山 後編

#41 すずへの旅

#42 イッセイミヤケ

藤代冥砂

1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある。