離婚してから、本を読む習慣が戻ってきた。

一人になってしまった寂しさを紛らわすために始め、今ではそのきっかけも忘れて、ただ一冊の本と向き合うことが、日々の細やかな喜びとなってる。

元妻に10歳の娘の養育権を譲り、ワンルームからの再スタートとなっても、それ自体はどうってことなかった。自分の生活経済のサイズには、もともとこだわっていなかったし、印刷会社の事業がうまくいっていた時のベンツ、レンジローバーライフも悪くはなかったが、ページをめくるように人生は展開していくということを受け入れるのは、難しいことではなかった。きっと生来の楽天性とでもいおうか、裏を返せば厭世的といおうか、とにかく起こりうることは脱力して受け入れるしかないんだと、僕は考えている。

本はアマゾンとかでも買えるのだが、あえて実書店を訪れることに決めている。

理由はシンプルだ。僕は小さい頃から書店が好きだったのだ。それも大型書店。そこは本のデパートであり、とにかく楽しい。街の小さな本屋さんというのも悪くはないが、当たり障りのないものがさらっと並んでいるだけで、楽しくはない。選書に個性が見られるこだわりの書店というのも悪くはないが、僕には知的すぎるというか、趣味的すぎて、他人の書棚を見せられているようで、正直気持ち悪い。

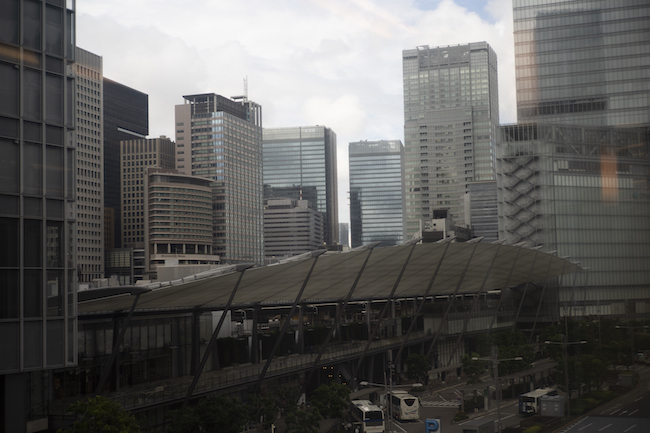

そんなことを言っておいて、気がひけるのだが、書店は東京駅前の八重洲ブックセンターに決めている。大箱だから、まあ、いろいろあるし、ジャンルによって階分けされているので、僕が行くような場所は割とひっそりとしていて、落ち着けるのだ。

毎週月曜日に、僕は必ず八重洲ブックセンターに行き、一冊買うことを今年の頭から続けている。これはもう習慣と呼んでもいいだろう。すでに30冊以上も買って読んでいるという計算になる。

月曜日は人が少ないと、ある担当者が言っていたので、それを鵜呑みにした。実際それは本当じゃないかなと思ようになった。コロナのせいもあって、全体的に客数は目減りしているのだろうが、月曜日の書店は、図書館のように閑散として清々しいくらいなのだ。

八重洲ブックセンターにつくと、僕はベストセラーや新刊、話題書の棚などには目もくれずに、一番奥へと行進するように入っていく。突き当たりにあるエレベーターは、2.3階を自動スキップして僕が行きたい4階へと導いてくれる。ボタンを押す、ドアが開く、ボタンを押す、ドアが閉じる、上昇、停止、ドアが開く。

僕は左へと壁沿いに進み、時計回りに進み、岩波文庫がずらりと並ぶ棚へと辿り着く。

おそらく都内でもトップクラスの岩波文庫の在庫を誇るのではないだろうか。その壮観な壁を眺めると、僕はいつもうっとりしていしまう。その場所は、僕の読書の聖地のようなものだ。僕は、今年は岩波文庫しか読んでいない。

岩波文庫には、古典や名著ばかりがラインナップされている。それこそギリシア時代から現在に至るまでの、3000年間に発表された読み物が含まれている。

人の一生を短いとするか、長いとするかは、それは個人の感覚によるけれど、一生に読める本の冊数というのは、実数として客観性を持っている。42歳の僕が、あと40年生きるとして週1冊ペースで読むと仮定すると、あと僅か2000冊しか読めないのだ。

おそらく多くの人は、そんなに読みたくないと考えるのではないだろうか。僕がこのことを友達に話すと、みんな決まって、顔をしかめる。そして薄ら笑いを浮かべて「そんなに読みたくないよ」とつぶやく。

まあ、いい。とにかく僕にとって2000というのは、切ないほど小さい数だ。だから、僕は無駄に本を読みたくない。だから、名著や古典を、まずはもう一度やっておこうと決めたのだ。ずいぶんと保守的で、古臭いと思われようが、僕にはそれらは真新しい。知らないことばかりだからだ。

で、岩波文庫の前で、毎週月曜日の午前中に佇んでいるの僕なのだが、岩波文庫の古今東西の名著から、なるべく偏らないように選んでいる。フォークナーの次には、荘子、宮本武蔵、ルバイヤート、ボルヘス、マルクス、セネカ、泉鏡花、などといった感じで、雑食を心がけている。

読む時は、ながらなどは絶対しないで、真剣に向き合っている。たかが読書なのだが、なにせ人生最後の2000冊のひとつなのだから、きっと再読などしない。ならば、今手にしている1冊1ページを大切にしたい。

毎週月曜日の10時に岩波文庫の書棚から数冊選ぶと、僕は同じ階にある選書コーナーへと向かう。東京駅を見下ろせる大きな窓の際には机と椅子が用意されていて、じっくりと本を選べるようになっている。

僕は、その場所が大好きで、八重洲ブックセンターを選んでいるのも、その場所のためだと言ってもいい。僕はそこで誰にも邪魔されることなく、ゆったりと今週の一冊を決めるのだ。

持ち込んだ3、4冊を手にして、それぞれ4、5ページほど読んでみる。最近老眼が出始めた僕には、正直文庫の字のサイズがきつくなってきた。それでも老眼鏡はいよいよとなるまでかけないでおこうと思う。

試読というのは、僕にとって大切だ。その時の気分によっては、当初の希望と違う本が選ばれることも多い。難解な本でもすらすらと頭に入ることもあるし、逆に平易で読みやすいものがダメな時もあるのだ。僕はその選書コーナーで1時間ほど費やしてしまうのだが、本から本へと移る間に、ぼんやりと東京駅を眺めたりするのも好きなのだ。コロナのせいか、人は少なめだけれど、それでも多くの人が移動している様子を眺めていると、独り身の孤独感が少しは紛れていくのがわかる。「孤独は人生のふるさとだ」と言ったのは坂口安吾だが、孤独を客観的に眺める場所が、その選書コーナーでもある。

そこは、他の人と被ることがなかった。選書コーナーの存在が知られてないのか、たまたま被らないできただけなのかは分からない。僕は、そこを自分の場所のように愛着を感じていたし、その感じはこのブックセンターに通う限り続くのだと漠然と考えていた。

だが、8月になって様子が変わった。

3日の火曜日に、僕はボルヘスの短編集を買ったのだが、その時に選書コーナーへ行くと、いつも僕が座る席に、女の人がいた。ネイビーのリネンのシャツに、濃度違いのネイビーのワイドパンツを合わせていて、側にはヨガマットが壁に立てかけてあった。

コロナのために2席に減らされている選書コーナーの残りの席に座ると、僕はしばらくボルヘスの本に集中した。僕は学生の時から南米文学が好きで、おそらくその本も既に読んでいたに違いないのだが、うまく物語の中に入り込めたので、横にいる女の人のことなど気にもしなかった。

試読にはしては、珍しく10ページほど読み進めてしまい、食事を中断するように本を遠ざけて一時停止した。その時何気なく横を見ると、その女の人の横顔がとても美しいことを知ってしまった。竹久夢二が愛したお葉さんを思わせるような大正美人で、といっても横顔だけしか知らないのだったが、ボルヘスの物語の中からまだ心が抜け出せずにいた僕には、現実が何かの物語のようにさえ感じられた。

次にその人を見かけたのは、翌週であった。

先週と同じ月曜日の正午前。その人は同じ服装だったが、ヨガマットの色が違っているように思えた。僕はその日はブッダのスッダニパーダを買うことになるのだが、他の候補を試読しながら、その人の横顔を時々盗み見しては、そのたびに美しさに打たれていた。僕は、その人の横顔に惹かれてはいたが、声を掛けたりするつもりもなく、でも来週も見かけたらちょっと話しかけてみようと、なんとなく決めた。

そして8月の3度目の月曜日、その人はそこにいた。

服装は浴衣で、ヨガマットではなく日傘、しかも和傘だったのだが、間違いなくあの横顔美人だった。僕は世阿弥の「風姿花伝」を数冊の中に忍ばせて、彼女の横に小一時間ほどいた。3度見かけたら話しかけようと先週決めていたので、緊張したが、試読が始まるとそっちに集中してしまい、だが、彼女が帰ってしまわないうちに、とは気にしていた。思えば、いつも席を先に立つのは僕の方だった。いったいどのくらい彼女は選書コーナーにいるのだろう。

僕は彼女のことを見た。それは盗み見ではなく、相手にもそうと分かるように見た。

相変わらず美しい横顔だった。その視線は四六判サイズの本に落とされていて、穏やかな微笑みの色が浮かんでいた。僕は今だと思い、「よく来られているのですか?」と控えめな大きさで声をかけた。

その人は、ページに注がれていた穏やかな視線を動かさずに、小さく頷いた。視線もよこさずにただ顎を引いただけの返事であった。僕はその微かな不自然さを気にせずに、「ここは眺めもいいですよね」と続けた。彼女は、さっきと同じように僕を見ずにただ頷いた。

僕は咄嗟に、何かしら障害を抱えている人なのかもしれないと察した。話すことに不自由なのではと。さてどうしよう、と考えたのだが、なぜか僕の口が勝手に言葉を出してしまった。「何を読んでいるのですか?」

もし、逆の立場だったら迷惑な話だろう。せっかく一人で読書を楽しんでいる最中に、邪魔が入ったのだから。だが、彼女の横顔は微笑みを浮かべたのだった。

その人は、ゆっくりとスローモーションのように僕へと顔を向けた。美しいのは横顔だけではなかった。正面の顔も、まるでお葉さんそのものだった。今でも不思議なのだが、なぜか恐怖は感じなかった。それよりもむしろ個性を感じられるような余裕さえあった。彼女の右目がなかったというのに。

そこに目がある場所は、まるで頬の延長のようにつるんとしていた。元々そこには目が無かったに違いない。

それきり会話は途切れてしまったが、僕はいつものように選書を終えると、立ち上がり、「お先に」と声をかけてその場を後にした。

翌週の月曜日に、選書コーナーへ行くと、やはり彼女はいた。僕は席につきながら、「こんにちは」と挨拶した。彼女は会釈しながらこちらに顔を向けた。僕は驚きはしたが、やはり恐怖は感じなかった。その時は、彼女の両眼がなかったのだ。その月曜日に僕は高村光太郎の詩集を選んだ。

そして8月の31日の月曜日には、彼女の顔から鼻が消えていた。僕はそれを見た後でも、選書をして、クンデラの小説を買うことにした。ちょっと厚いので、一週間で読めるか不安だったが、なんとなしようと決めた。いったい彼女は目もなく、鼻もないのに、どうやってここまで来れたのだろう。彼女の顔を見て人は驚かなかったのか。マスクをしたとしても、目がないのはばれてしまう。サングラスをかけようにも、鼻がない。僕は、なぜか冷静だった。ほんとうに不思議なことだ。

9月に入って最初の月曜日、彼女から口も消えてしまっていた。つまりのっぺらぼうになってしまったのだ。僕はまたしても冷静で、彼女の声を一度も聞けなかったことを残念に思った。きっと美しい声に違いないと、もっと会話にしようと積極的にするべきだったと悔いた。

いったいどういうことなのだろう。彼女は選書コーナーで本を開いてそこに視線を落とすように顎を引いている。目がないのに読んでいるのだろうか。それともおかしいのは僕の方で、何か幻覚でも見ているのだろうか。僕は出来うる限り自分が正常かどうかをチェックしてみた。トイレに行き顔も洗い、他の客の顔をみたりもした。とくに問題は無さそうだった。そしてやはり、彼女には目と口と鼻がないのだった。だが、足はある。宙に浮かんでもいない。

僕は、彼女の顔を見た。彼女も僕の方に顔を向けた。二人はしばらくそのままでいた。こういうのは見つめ合うと言えるのだろうか。僕は食事に誘おうと思った。いや、それはいくらなんでも無理だろう。でもとにかく彼女と二人きりで過ごしてみたいと思ったのだ。「一緒に公園を歩きませんか?」

彼女はうなずいた。笑顔だった。

#1 裏の森

#2 漱石の怒り

#3 娘との約束

#4 裸を撮られる時に、百合は

#5 モルディブの泡

#6 WALKER

#7 あの日のジャブ

#8 夏休みよ永遠に

#9 ノーリプライ

#10 19, 17

#11 S池の恋人

#12 歩け歩けおじさん

#13 セルフビルド

#14 瀬戸の時間

#15 コロナウイルスと祈り

#16 コロナウイルスと祈り2

#17 ブロメリア

#18 サガリバナ

#19 武蔵関から上石神井へ

藤代冥砂

1967年千葉県生まれ。被写体は、女、聖地、旅、自然をメインとし、エンターテイメントとアートの間を行き来する作風で知られる。写真集『RIDE RIDE RIDE』、『もう、家に帰ろう』、『58HIPS』など作品集多数。「新潮ムック月刊シリーズ」で第34回講談社出版文化賞写真部門受賞。昨年BOOKMARC(原宿)で開催された、東京クラブシーン、そして藤代の写真家としてのキャリア黎明期をとらえた写真集『90Nights』は多方面で注目を浴びた。小説家として「誰も死なない恋愛小説」(幻冬舎文庫)、「ドライブ」(宝島文庫)などがある